Article d’Isabelle A. Bourgeois pour Essentiel News, journaliste, fondatrice de Planète Vagabonde

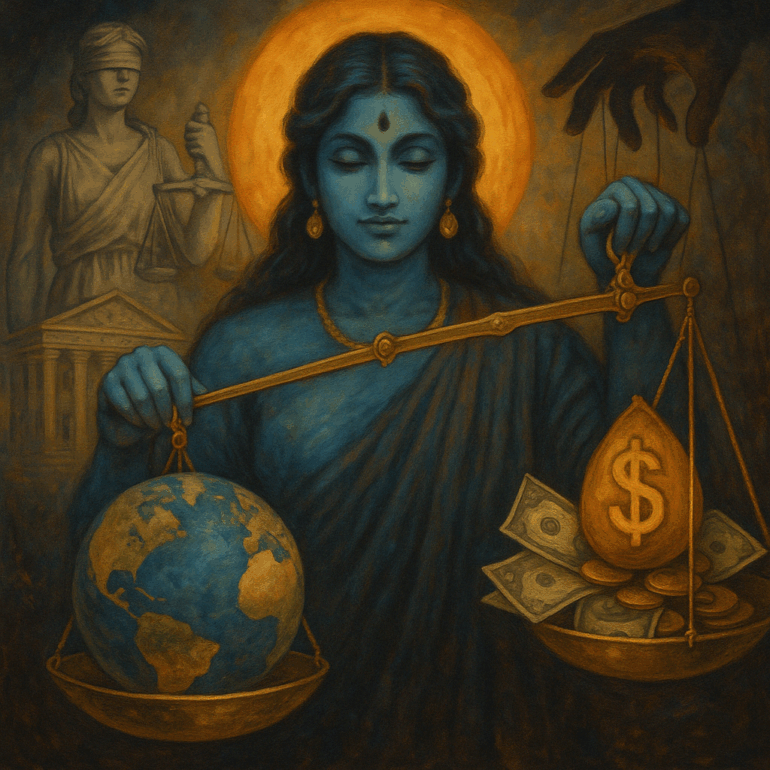

Les nations autrefois colonisées, pillées ou humiliées par les empires occidentaux, prennent aujourd’hui une revanche économique et symbolique sur leurs anciens oppresseurs. De l’Inde rachetant les fleurons de l’industrie britannique à la Chine participant activement à la crise des opioïdes qui ravage les États-Unis, un «retour de bâton» géopolitique semble à l’œuvre. Mais derrière ces renversements spectaculaires se profile une autre réalité, plus trouble: celle d’élites financières transnationales, héritières des dynasties coloniales, qui orchestrent les flux économiques mondiaux, indifférentes aux récits de vengeance nationale.

L’Inde : une revanche économique et symbolique

Fast-forward au XXIe siècle : l’Inde, autrefois perle captive de l’Empire britannique, semble inverser les rôles. Aujourd’hui, des conglomérats indiens rachètent des joyaux de l’économie britannique. Le groupe Tata incarne cette riposte économique. En 2000, Tata rachète Tetley, le fabricant de thé fondé à Londres en 1837, arrachant à l’Angleterre un symbole de son identité culinaire. En 2007, Tata Steel prend le contrôle de l’acier britannique, là où, un siècle plus tôt, British Steel exploitait les ressources indiennes. En 2008, Tata Motors s’empare de Jaguar et Land Rover pour 2,3 milliards de dollars, deux icônes de l’industrie automobile britannique. Comme le soulignait Le Monde en 2007, ces acquisitions semblent guidées par une «fierté» nationale, Tata s’étant construit dès le XIXe siècle en opposition au joug colonial.

Le Figaro ironisait en 2011 : «Qui aurait cru que la réindustrialisation de la Grande-Bretagne passerait par un groupe indien ?» Avec 40 000 salariés au Royaume-Uni, Tata dépasse même British Aerospace comme employeur industriel. Même le secteur médiatique n’a pas été épargné : Bennett Coleman & Co, propriétaire de The Times of India, a acquis Virgin Radio en 2007 pour 53,2 millions de dollars. Selon des données de 2019, les entreprises indiennes au Royaume-Uni emploient plus de 105 000 personnes et génèrent 48 milliards de livres de revenus, avec le groupe Tata à lui seul employant 63 760 personnes.

Ce phénomène, que le sociologue Anthony Giddens qualifie de «colonialisme inversé», incarne une forme de justice historique.

Tata n’est pas un cas isolé. En 2010, l’Inde devient le troisième investisseur au Royaume-Uni en nombre de projets, derrière les États-Unis et le Japon. Le milliardaire Lakshmi Mittal, en prenant le contrôle d’Arcelor en 2006, symbolise également ce retournement, provoquant la fierté d’une Inde indépendante face à l’ancien ordre colonial.

Ces rachats, bien que motivés par des logiques d’affaires – accès aux marchés mondiaux, transfert de technologies – revêtent une dimension symbolique. Hier colonisateur, Londres accueille aujourd’hui les capitaux indiens pour sauver ses industries en difficulté. Ce «karma géopolitique» paraît comme une réaction au pillage des richesses indiennes par la Compagnie des Indes, de métaux précieux et de textiles de luxe. Pour certains, comme la famille Tata, qui revendique son indépendance face aux politiques coloniales, il s’agit d’une revanche consciente ou non. Pour d’autres, ces opérations boursières s’inscrivent dans une logique plus globale de profit, sans véritable rupture avec le passé. Nous y reviendrons.

La crise des opioïdes : une «guerre de l’opium» inversée ?

Sur un autre continent, ce même phénomène de «retour du bâton» émerge. Les États-Unis, première puissance mondiale, sont en proie à une crise sanitaire sans précédent causée par les opioïdes. Depuis les années 1990, la sur-prescription de médicaments comme l’OxyContin, promu par Purdue Pharma (propriété de la famille Sackler), a engendré une dépendance massive. Lorsque les autorités ont restreint les prescriptions vers 2010, les personnes dépendantes se sont tournées vers l’héroïne, puis vers le fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant. Fabriqué à partir de précurseurs chimiques souvent expédiés de Chine vers le Mexique, le fentanyl a provoqué une hécatombe: en 2021, 107 000 Américains sont morts d’overdose, un record largement attribuable à cette drogue. En 2022, le fentanyl est même devenu la première cause de mortalité chez les 18-49 ans aux États-Unis, devant les accidents et autres maladies. Le bilan annuel des overdoses opioïdes dépasse de loin le nombre de soldats américains tués au Vietnam au plus fort de la guerre. Pour beaucoup, c’est comme si une guerre invisible faisait rage sur le sol américain, fauchant une génération en silence. C’est peut-être, là aussi, le retour du balancier, celui des guerres de l’opium en Chine.

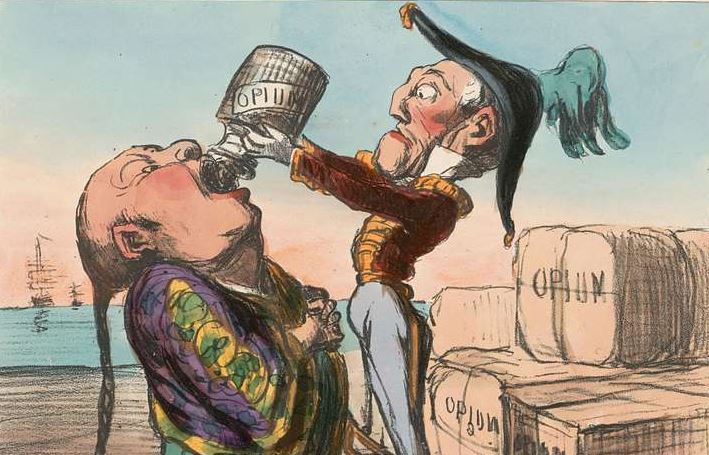

Au début du XIXe siècle, la Grande-Bretagne importait massivement du thé et de la soie depuis la Chine, creusant un déficit commercial. Pour rééquilibrer la balance, les Britanniques, via la Compagnie des Indes et des négociants comme Jardine & Matheson ou Sassoon, inondèrent la Chine d’opium produit en Inde. Les effets furent dévastateurs : des millions de Chinois sombrèrent dans l’addiction, affaiblissant la société et l’économie. Lorsque l’empereur Daoguang tenta d’interdire ce trafic en 1839, Londres riposta par la force. La Première guerre de l’opium, suivie d’une seconde impliquant la France, imposa à la Chine des traités inégaux, l’ouverture forcée de ports, des indemnités exorbitantes et la cession de Hong Kong.

Ces conflits, qualifiés de «siècle des humiliations» par le peuple chinois, ont nourri un ressentiment durable. L’opium, surnommé «les larmes du pavot», symbolise cette agression occidentale qui brisa une civilisation millénaire. L’expression «Reverse Opium War» a émergé dans la presse anglo-saxonne pour décrire ce phénomène, certains y voyant une revanche chinoise tardive. Le peuple chinois continue de ressentir aujourd’hui cette longue période de soumission, alimentant un désir de revanche à la fois symbolique et réelle.

Cette hypothèse du renversement des rôles, bien que provocante, n’est pas dénuée de fondement. Des triades chinoises, reconverties en organisations criminelles, sont impliquées dans le trafic via des entreprises légales servant au blanchiment d’argent. Bien que Pékin ait interdit l’exportation de fentanyl en 2019, les précurseurs chimiques continuent d’alimenter les cartels mexicains, suscitant des critiques quant à l’efficacité des mesures chinoises. L’histoire s’est inversée, le karma a fait son œuvre: l’Empire du Milieu renverrait aux Anglo-Saxons leur propre poison.

Karma ou asservissement sous d’autres formes ?

Pourtant, une revanche pure et simple des anciens colonisés est à nuancer. Certes, l’Inde et la Chine voient leur puissance grandir au détriment apparent de l’Occident. Mais sont-ce de nouvelles forces complètement indépendantes, ou le prolongement d’un système ancien ? On constate par exemple que l’argent des fusions-acquisitions circule via les mêmes grandes places financières (Londres, New York, Hong Kong) héritées de l’histoire. Les élites indiennes milliardaires en 2025 ont souvent fait leurs classes (ou leurs affaires) à Londres ou Wall Street. Les fortunes chinoises investissent via des paradis fiscaux créés par l’Occident. En somme, la mondialisation tend à brouiller les cartes de la revanche : certaines élites des pays émergents rejoignent en réalité le club fermé de l’oligarchie mondiale plutôt que de le renverser. Il se peut qu’un entremêlement entre le retour du karma et l’emprise d’une même élite prédatrice ne soit pas à exclure.

L’historien Nick Robins, dans The Corporation That Changed the World, rappelle que la Compagnie britannique des Indes orientales fut la première multinationale à dominer une grande partie du monde, préfigurant le pouvoir des entreprises d’aujourd’hui. Fondée en 1600, cette compagnie privée a conquis et dirigé l’Inde jusqu’en 1858, accumulant des profits colossaux tout en provoquant famines et appauvrissement des peuples assujettis. Robins souligne que cette entité commerciale, soutenue par les actionnaires de la City de Londres, a littéralement changé le monde en posant les bases du capitalisme globalisé moderne – un système où les intérêts commerciaux priment sur les considérations humanitaires si aucune régulation ne les contraint.

De même, Liam Byrne retrace dans Dragons, la saga de dix grands entrepreneurs qui ont fait la puissance britannique. Il montre comment dès la Renaissance et l’ère victorienne, des négociants, banquiers et industriels (des ateliers textiles de Manchester aux courtiers du port de Londres) ont façonné l’Empire autant que les armées ou les diplomates. Des figures comme Robert Clive (gouverneur de la Compagnie des Indes), Cecil Rhodes ou William Jardine (marchand d’opium) – pour n’en citer que quelques-unes – ont agi en véritables stratèges privés de la conquête économique. Leur héritage se retrouve dans les grandes firmes et banques actuelles, comme HSBC, fondée en 1865 à Hong Kong pour financer le commerce de l’opium.

G. Edward Griffin dans The Creature from Jekyll Island va encore plus loin. Griffin soutient que la création de la Réserve fédérale américaine en 1913 – lors d’une réunion secrète de grands banquiers sur l’île de Jekyll – illustre comment un petit groupe d’élites financières a perpétué son emprise de l’ère coloniale à l’ère moderne. Selon lui, loin d’être une simple institution publique au service du bien commun, la banque centrale des États-Unis serait le fruit d’un cartel bancaire soucieux de protéger ses intérêts. Il note d’ailleurs que depuis sa création, la Fed a été l’instigatrice de nombreuses crises économiques (krachs de 1929 et 1987, Grande Dépression, récessions à répétition) sans empêcher l’érosion de 90% de la valeur du dollar au XX siècle. Une façon de dire que les mêmes dynasties bancaires qui prospéraient à l’époque coloniale (telles les familles Morgan, Rothschild, Rockefeller…) ont su adapter leur pouvoir via des institutions modernes, mais conservent fondamentalement les rênes du système financier mondial.

Les historiens Antony C. Sutton, Guido Giacomo Preparata et le truculent québécois Sylvain Laforest soulignent également dans leurs livres respectifs, que les élites financières ont souvent financé les deux camps des conflits mondiaux, tirant profit du chaos. En effet, qui ignore encore aujourd’hui que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les peuples combattaient et mouraient dans les tranchées, pendant que les élites financières des deux camps finançaient les États en conflit et parfois collaboraient dans l’ombre pour en tirer profit?

En fin de compte, si l’on adhère à cette lecture, le retour de manivelle actuel entre l’Asie et l’Occident n’est qu’un déplacement de pions sur l’échiquier: la structure profonde du jeu – la quête de profit par des oligarchies – resterait inchangée.

La guerre a changé de forme, mais pas de logique. Hier, les empires imposaient leur loi par la colonisation ; aujourd’hui, la conquête passe par les rachats d’entreprises, le contrôle des matières premières ou la dépendance technologique. La Chine, via son initiative des Nouvelles Routes de la Soie et son plan Made in China 2025, vise à dominer les secteurs stratégiques, suscitant des accusations d’impérialisme économique. Les États-Unis, en restreignant l’accès de Pékin aux semi-conducteurs et à la 5G, mènent une guerre économique déguisée. Comme le note Mark Twain, «l’histoire ne se répète pas, mais elle rime».

La Compagnie des Indes, qualifiée par un chroniqueur de «plus grand coup de force corporatif de l’histoire», préfigure les multinationales actuelles, dont le poids surpasse celui de nombreux États. Les guerres de l’opium étaient des guerres économiques pour défendre le commerce d’une drogue et abrutir un adversaire en même temps ; la crise des opioïdes résulte des agissements de firmes pharmaceutiques et de réseaux criminels, reproduisant une logique de profit au mépris de la santé publique.

Karma collectif : une perspective philosophique

Au-delà des faits, une lecture spirituelle éclaire ces dynamiques. Le penseur indien Sri Aurobindo affirmait que l’Histoire est gouvernée par des forces plus vastes que les choix politiques. Dans La Vie Divine, il écrit : «Une nation qui a semé la domination récoltera, tôt ou tard, l’humiliation ou la résistance». Helena Blavatsky, dans la tradition théosophique, décrivait le karma comme une loi impersonnelle qui rétablit l’équilibre dans le silence. Carl Jung, quant à lui, évoquait des cycles de compensation psychique: «Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous la forme du destin».

Ces perspectives suggèrent un karma collectif, où les nations héritent des conséquences de leurs actions passées. Les anciennes puissances coloniales, en semant l’exploitation, récoltent aujourd’hui la résistance économique et culturelle des pays qu’elles ont dominés. Mais ce retour de bâton n’est pas une fin en soi: il invite à une prise de conscience collective.

Savoir, comprendre et sublimer, c’est prendre le chemin de la liberté

Comme nous l’avons vu, le karma géopolitique et les manœuvres financières intemporelles ne s’excluent pas. Les rachats indiens et la crise des opioïdes peuvent être lus comme une justice historique, où les anciens colonisés reprennent l’ascendant. Mais ils s’inscrivent aussi dans un système financier dominé par des élites transnationales, qui orchestrent les flux économiques au-delà des récits nationaux. Les deux phénomènes coexistent: une revanche symbolique portée par des nations émergentes, et une perpétuation des dynamiques de pouvoir par des dynasties financières.

Alors, que faire de ce théâtre qui perpétue la soumission de l’Homme ? Que pouvons-nous entreprendre à un niveau individuel face aux mastodontes financiers qui jouent, avec une grande connaissance de la psyché humaine, avec la naïveté et le grand sens compassionnel des peuples ?

Il devient impératif de retrouver sa liberté d’action et de réflexion. En comprenant les cycles historiques et les jeux de pouvoir, les individus et les nations peuvent transcender les logiques de domination. Sous l’angle du karma, nous pouvons comprendre qu’il est loin d’être une fatalité, mais une invitation à agir avec conscience, à réparer les injustices et à bâtir un monde où l’équilibre moral prime sur le profit. Sous l’angle de l’asservissement par instrumentalisation des forces de l’histoire, rappelons-nous des lois universelles, que ceux qui sèment l’exploitation récoltent la résistance et ceux qui cultivent la liberté et la justice sèment des graines de paix en eux-mêmes.

En comprenant comment les élites exploitent les divisions – entre nations, classes ou communautés – les citoyens peuvent s’unir pour créer des institutions plus équitables. En semant des actions positives et conscientes – des politiques qui privilégient le bien-être collectif, des entreprises qui respectent l’environnement et les travailleurs, des citoyens qui rejettent la division – l’humanité peut créer un nouveau cycle, se libérant ainsi de son karma de soumission et des chaînes du passé.

Ce chemin ne sera pas facile. Les élites financières, profondément enracinées, résisteront au changement. Mais l’histoire montre que les peuples, lorsqu’ils s’unissent, peuvent renverser les structures les plus oppressives. En reconnaissant puis en nous libérant des cycles karmiques qui nous lient, en apprenant des erreurs du passé et en agissant avec courage et discernement, l’humanité peut s’élever à un niveau d’harmonie dont elle n’a encore pas la moindre idée. L’espoir réside dans notre capacité à transformer la douleur en sagesse, l’exploitation en coopération, et la vengeance en réconciliation. Ainsi, nous pourrons écrire un nouveau chapitre, où le karma ne sera plus une dette, mais une promesse d’un monde plus juste.