Article d’Isabelle A. Bourgeois pour Essentiel News, journaliste et fondatrice du média Planète Vagabonde

Les politiques basées sur l’étude du comportement se multiplient et soulèvent des questions éthiques.

La théorie du nudge consiste à influencer les comportements humains de manière subtile et non contraignante en modifiant nos choix. Elle repose sur l’idée que de petites incitations peuvent orienter nos décisions sans restreindre notre liberté. Mais la frontière entre injonction douce et manipulation est ténue.

En 2008, l’économiste comportemental Richard Thaler et le juriste Cass Sunstein publient un livre au titre intrigant : «Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness». Ils y popularisent la notion de «paternalisme libertarien», un apparent oxymore désignant l’art d’orienter les choix individuels tout en préservant la sacro-sainte liberté de décider.

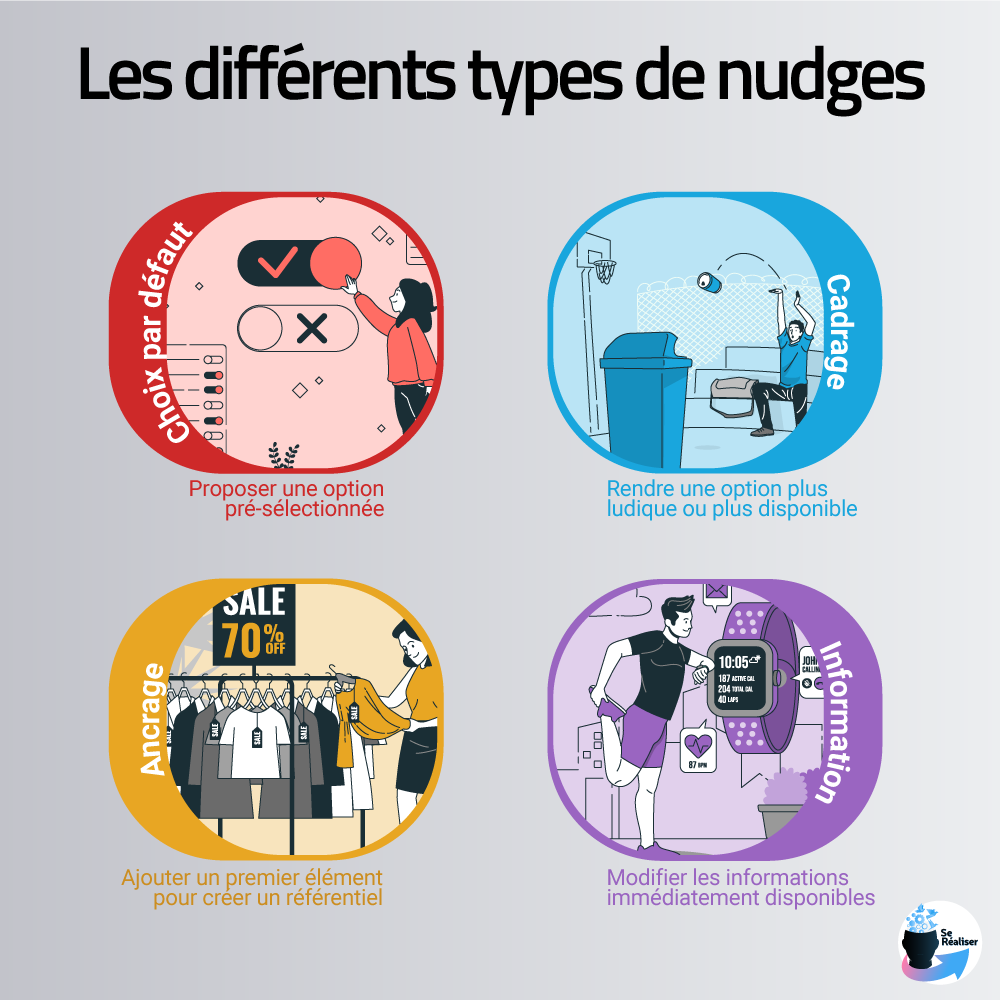

En clair, il s’agit de guider nos décisions par des suggestions indirectes plutôt que par des ordres. C’est une version mise à jour de la carotte et du bâton. On ne nous force pas à manger nos fruits et légumes, mais on s’arrange pour que la pomme soit à hauteur des yeux et le biscuit tout en haut de l’étagère. Libre à nous, bien sûr, de déroger à cette incitation en sortant l’escabeau ou en nous mettant sur la pointe des pieds pour attraper le vilain biscuit. On n’interdit rien, on ne punit personne, mais on incite fortement à faire le «bon» choix.

Au lieu de réglementer à tour de bras ou de faire la morale, les autorités publiques et les entreprises appliquent les moyens les moins contraignants de gouverner en exploitant nos ressorts psychologiques naturels, et en particulier la paresse.

Premières expériences en Grande-Bretagne

On ne peut pas parler de nudges sans citer le pionnier britannique. Dès 2010, le gouvernement de David Cameron a créé la fameuse Behavioural Insights Team (BIT), surnommée la «Nudge Unit». Cette petite équipe de psychologues et d’économistes a essaimé ses conseils dans de nombreux domaines des politiques publiques, avec des résultats remarqués.

Par exemple, pour augmenter le taux de dons d’organes, le BIT a testé différentes formulations sur le formulaire de renouvellement de permis de conduire (moment clé où l’on peut s’inscrire comme donneur volontaire). La phrase qui a le plus boosté les inscriptions fut : «Si vous aviez besoin d’une greffe, voudriez-vous qu’un donneur vous sauve la vie ? Si oui, pensez à donner vos organes».

Jouer sur la réciprocité et l’empathie a fait grimper les enregistrements de milliers de personnes par an, comparé à la formulation neutre. Dans ce cas précisément, le supposé «bien commun» prime sur le respect du choix individuel, puisque les citoyens acquiescent une proposition «par défaut». Les autorités comptent sur leur inattention d’une part (en oubliant de décocher la case), ou en jouant avec leur faculté empathique, peut-être contraire à leur éthique personnelle.

Comment influencer sans contraindre

Autre exemple, la célèbre «mouche de Schiphol» imprimée au fond d’un urinoir de l’aéroport d’Amsterdam. Ce simple dessin offre une cible ludique aux usagers masculins et a permis de réduire de 80% les éclaboussures et les frais de nettoyage.

Richard Thaler aime à rappeler une règle d’or simple : «si vous voulez encourager quelqu’un à faire quelque chose, rendez cette action facile ou ludique». Le nudge joue précisément sur cette paresse cognitive ou sur la mise au pas par l’humour et le jeu. Il est vrai qu’on apprend mieux quand on prend plaisir à apprendre.

Dans le métro de Stockholm, un escalier ordinaire a été transformé en piano géant interactif: chaque marche émet un son différent. Il n’en fallait pas plus pour que les usagers délaissent l’escalator au profit de cette nouveauté amusante. En quelques jours, l’utilisation des marches a bondi de plus de 60%, simplement parce qu’on avait rendu l’exercice «fun».

D’autres nudges jouent sur des leviers émotionnels plus subtils. La norme sociale en est un: nous sommes influencés par ce que font nos pairs.

Ainsi, dans de nombreux pays, les services fiscaux ont expérimenté l’envoi de lettres informant les contribuables en retard de paiement que «90% de vos voisins se sont déjà acquittés de leurs impôts». Ce simple ajout d’une référence aux autres a significativement augmenté le taux de paiement spontané – personne n’ayant envie d’être le mauvais élève du quartier. Sans menace d’amende supplémentaire, sans enquête intrusive, la petite pique à notre instinct de conformité suffit à faire bouger les comportements.

En jouant sur nos émotions (l’orgueil, la peur de déplaire, le désir de s’amuser) et sur nos automatismes, le nudge parvient à nous faire faire volontairement ce que, peut-être, nous n’aurions pas accompli sous la contrainte directe.

La Suisse, laboratoire discret de l’incitation douce

En Suisse, pays réputé pour sa gouvernance consensuelle, l’adoption de la théorie du nudge pouvait sembler contre-intuitive. Et pourtant, la Confédération helvétique s’y est mise, tranquillement mais sûrement.

Un exemple frappant est la récente évolution de la politique helvétique en matière de don d’organes. Jusqu’à il y a peu, la Suisse, comme beaucoup de pays, appliquait le principe du consentement explicite: il fallait s’inscrire comme donneur ou avoir une carte sur soi pour que ses organes puissent être prélevés après la mort. Consciente que cette démarche active limitait le nombre de donneurs, la Suisse a décidé d’inverser la logique.

En mai 2022, le peuple suisse a largement approuvé un changement législatif instaurant le consentement présumé. Autrement dit, désormais chacun est considéré d’office comme donneur potentiel, à moins d’avoir explicitement fait connaître son opposition de son vivant. La loi n’est pas encore mise en œuvre (il faut créer le registre national, informer la population, etc.), mais elle témoigne d’une adoption claire du principe du nudge au plus haut niveau de l’État helvétique. Pousser gentiment les citoyens «vertueux», plutôt que d’exiger ou supplier, telle est la nouvelle philosophie en action.

Dans un document officiel, l’OFSP souligne combien le contexte dans lequel nous prenons une décision joue un rôle important et cite par exemple le fait d’avoir des escaliers bien visibles et attrayants au bureau pour inciter les employés à les utiliser plutôt que l’ascenseur. C’est tout sauf anodin: reconnaître qu’un simple aménagement – un escalier plus en vue, plus engageant – peut entraîner des choix plus sains, c’est entériner la logique nudge dans les politiques de prévention. Ainsi, plutôt que de prêcher la bonne parole sportive, on mise sur l’architecture des lieux de travail pour encourager l’activité physique intuitive.

De même, certaines cantines d’entreprises suisses ont adopté des choix par défaut plus équilibrés, par exemple en mettant automatiquement une portion de légumes en accompagnement de son repas. On reste dans l’incitation non-contraignante : nul ne vous arrêtera si vous réclamez une double ration de frites, mais vous risquez fort de vous laisser tenter par les haricots verts s’ils sont déjà dans votre assiette. De là à ce que ce paternalisme d’État nous offre un bon dessert si nous finissons notre assiette, il n’y a qu’un petit pois!

D’ailleurs, le Parlement fédéral lui-même s’est interrogé sur ces méthodes douces: une interpellation en 2020 posait crûment la question, «Économie comportementale : manipulation de l’État?», à propos de dispositifs comme les étiquettes-énergie sur les appareils électroménagers – certains élus se demandant si informer le consommateur ou le pousser subtilement à acheter plus efficient, ce n’est pas déjà franchir une ligne rouge. La sensibilité à la frontière entre information et incitation est ici révélatrice: le nudge s’insinue dans cette zone grise, et la Suisse, fidèle à son esprit de compromis, tâtonne pour trouver l’équilibre.

Objectif affiché par la maire de l’époque, Sandrine Salerno: il s’agissait de combattre les stéréotypes, en rendant plus visibles les femmes dans l’environnement urbain. Même si ce n’est pas un nudge classique à la Thaler et Sunstein, il illustre comment la Suisse expérimente, à sa manière, des coups de pouce inclusifs plutôt que des grands coups de balai réglementaires.

La France sous influence

En France, l’avènement du nudge aurait pu passer inaperçu. Après tout, dans le pays de Descartes, on aime croire à la puissance de la raison et du citoyen éclairé plus qu’aux manigances psychologico-ludiques. Et pourtant, depuis une petite décennie, l’Hexagone se fait doucement nudger, souvent sans le savoir, tant par l’État que par des acteurs privés.

Dès 2013, sous la présidence de François Hollande, un lab d’innovation publique s’intéresse aux sciences comportementales pour améliorer l’efficacité des politiques. Mais ce sont surtout les collectivités locales et les entreprises qui, les premières, ont mis en pratique des nudges bien concrets.

Deux types de poubelles spéciales ont été disséminées: l’une surmontée d’un panneau de basket, l’autre peinte au sol comme une marelle. Le message implicite: jeter son papier peut devenir un petit défi amusant ou faire tomber son mégot pile dans le bon carré. Le geste civique se transforme en instant ludique. Le succès sur les réseaux sociaux a été immédiat, les habitants partageant massivement les photos de ces poubelles pas comme les autres. La municipalité, satisfaite, a même étendu l’opération à la plage en installant des poubelles ludiques sur le front de mer durant l’été suivant.

Les fumeurs sont invités à jeter leur mégot dans le compartiment correspondant à leur opinion, chaque mégot tombant s’ajoutant au score visible. Ce dispositif ingénieux transforme un rebut malpropre (le mégot) en élément de jeu sondage. Résultat: les trottoirs alentours sont beaucoup moins jonchés de mégots, car chacun préfère contribuer au vote en cours. C’est à la fois ludique et écologique, et cela repose sur la psychologie de la récompense immédiate (le plaisir de voter, de voir qu’on n’est pas le seul à penser X ou Y) plutôt que sur la peur de l’amende.

Les petites techniques de la SNCF pour influencer votre comportement

S’il est une organisation en France qui a embrassé la révolution nudge de manière systématique, c’est bien la SNCF. Dès 2015, la société ferroviaire a créé une véritable «Nudge Unit» interne, inspirée de la Nudge Unit britannique. Certains usagers indélicats soulagent leur vessie dans des recoins des gares, créant des nuisances olfactives et sanitaires. Plutôt que de multiplier les patrouilles ou d’installer des caméras partout, la Nudge Unit a eu une idée intéressante: donner aux recoins isolés une présence symbolique dissuasive.

Concrètement, dans 19 gares, ont été collés de gigantesques stickers représentant tantôt une foule de spectateurs vous regardant, tantôt des rugbymen en plein haka, sur les murs des zones habituellement souillées. Ils ont même ajouté dans certains angles des objets comme de faux ballons de basket ou de rugby. Effet psychologique garanti: qui oserait se comporter de façon sale devant un public (même factice) ou sur un terrain de jeu imaginaire? Le résultat a dépassé les attentes: une baisse de 81% des épanchements observée en moyenne dans les zones traitées, et donc autant de frais de nettoyage en moins. Ce nudge joue sur le sentiment d’être observé et sur la légère honte anticipée: un mélange d’humour (les rugbymen qui vous fixent pendant que vous hésiteriez à uriner n’importe où) et de pression sociale diffuse.

Du Nord au Sud : l’Europe se laisse nudger

Partout en Europe, des initiatives d’incitation comportementale ont fleuri, dans des contextes variés, souvent inspirées des succès anglo-saxons.

Les Allemands, réputés méthodiques, ont aussi expérimenté le nudge, souvent via des études rigoureuses. L’un des exemples les plus parlants concerne l’énergie verte. Plusieurs communes allemandes ont tenté un changement tout bête: faire de l’électricité d’origine renouvelable l’option par défaut pour les abonnés, plutôt que l’électricité classique. Libre à chacun de contacter son fournisseur pour repasser au non-renouvelable s’il le souhaite (option expressément proposée), mais si on ne fait rien, on se retrouve alimenté en courant vert. Les résultats ont été édifiants: dans une commune de Forêt-Noire, le taux de foyers restant au tarif vert par défaut a frôlé les 100% sur la durée.

Dans une autre expérience impliquant plus de 40 000 ménages, on a constaté que seulement 7,2% des clients choisissaient l’offre d’électricité verte quand il fallait cocher pour l’obtenir, contre 69,1% d’abonnés aux offres vertes quand elles étaient activées par défaut. C’est presque un renversement complet des proportions ! Pourtant, l’électricité verte était légèrement plus chère dans l’essai en question. Cela confirme que la force d’inertie et le biais du statu quo l’emportent souvent sur la recherche du prix le plus bas. En terme de transition énergétique, c’est un levier de manipulation puissant: sans subvention massive, juste par un tour de passe-passe administratif (cocher une case ou la décocher), on fait passer une majorité de citoyens à une consommation dite «plus propre». L’Allemagne a multiplié les projets pilotes de ce genre, et même créé en 2015 une unité dédiée au nudge au sein de la Chancellerie fédérale. Que ce soit pour encourager les dons caritatifs, réduire le gaspillage alimentaire ou augmenter le taux de participation électorale, nos voisins d’outre-Rhin n’ont pas hésité à adapter les méthodes douces.

À Amsterdam, la municipalité a testé des nudges verts pour la propreté urbaine: des empreintes de pas peintes en vert fluo sur le trottoir, menant jusqu’à la poubelle publique la plus proche. Ce simple marquage aurait significativement réduit les détritus au sol aux endroits expérimentés, preuve que bien souvent, les gens ne demandent qu’à faire la bonne chose – il suffit de leur faciliter la voie (au sens propre).

Au Danemark, en Suède ou en Norvège, l’approche comportementale a également le vent en poupe, souvent couplée à l’État-providence numérique avancé de ces sociétés. Le Danemark a fondé en 2010 le iNudgeYou, un institut spécialisé dans le nudge, qui a travaillé sur des projets variés – du tri des déchets à la cybersécurité (par exemple, comment inciter les gens à choisir des mots de passe plus robustes sans les y obliger).

La Suède, de son côté, a fait évoluer en 2017 sa loi sur le don d’organes vers un consentement présumé, comme en France. Les villes nordiques misent aussi sur le design urbain incitatif: à Stockholm, outre le piano-escalier, on a pu voir des campagnes d’affichage innovantes contre la sédentarité, où l’on plaçait dans les abribus des photos grandeur nature de personnes obèses en train d’attendre le bus, avec ce slogan implicite «Ne restez pas planté là – marchez». C’était provocant mais efficace pour faire parler et réfléchir les usagers – quoiqu’à la limite de la culpabilisation, ce qui flirte avec les frontières du nudge acceptable.

En Finlande, le gouvernement a introduit des programmes de réhabilitation par le nudge pour les chômeurs de longue durée: plutôt que de sanctionner ceux qui ne recherchent pas activement un emploi, on leur envoie régulièrement des SMS encourageants, on les inscrit d’office à des ateliers motivants tout en leur laissant la possibilité de se désister. Beaucoup restent et participent, parce que le simple fait d’y être convié par défaut les y amène. C’est une manière douce d’activer les bénéficiaires sans couper les vivres.

On le voit, du nord au sud de l’Europe, le nudge a fait des émules, adapté aux contextes locaux. Chaque culture l’applique à sa sauce: ludique et très design dans les pays néerlandophones et scandinaves, un peu plus administratif et encadré en Allemagne, très expérimental au Royaume-Uni, et progressif en France et en Suisse. Partout, cependant, la même promesse: améliorer un tant soit peu la société en faisant appel aux biais humains plutôt qu’en les niant.

Critiques et dilemmes éthiques

Aussi séduisante que soit la théorie du nudge, cette vision d’un pouvoir bienveillant qui nous conduirait doucement vers le salut sans jamais nous brusquer, a suscité de vifs débats. D’aucuns y voient une évolution positive de l’action publique, d’autres une dérive paternaliste insidieuse.

Paternalisme libertaire ou manipulation sournoise? C’est la question centrale. Le terme même de «paternalisme libertarien», forgé par Thaler et Sunstein, a fait tiquer plus d’un philosophe. N’est-ce pas un oxymore, une contradiction dans les termes? Donner un coup de pouce comme un père bien intentionné, tout en prétendant garantir la liberté de l’individu, est-ce vraiment possible sans conflit?

Des auteurs comme le philosophe Jérémy Waldron ou le politologue Yale D. Bovens ont pointé que le nudging, même s’il n’utilise pas la force, court-circuite en quelque sorte la rationalité de l’individu. Bovens écrivait dès 2008 que le nudge «n’aide pas l’autonomie, puisqu’il ne rend pas la cible plus capable de faire un meilleur choix, il la menace même en manipulant ses mécanismes inconscients pour son bien».

En clair, au lieu de vous apprendre à mieux décider, on vous conduit subrepticement à la décision qu’on juge bonne pour vous. Qui «on»? Nous en avons été les témoins: les décideurs, pendant la Covid, nous ont fait la triste démonstration que ce qu’ils qualifiaient de positif pour les citoyens, ne l’était que pour les caisses de l’État et les grandes industries, mais clairement nocives pour le peuple, avec l’explosion des effets secondaires après les injections. Et où est le respect de l’autonomie individuelle là-dedans ? Si l’on pousse la logique, on peut y voir une forme de déni de la rationalité des citoyens et de sa capacité à juger par lui-même ce qui est bon pour lui ou non.

Dark nudging et entourloupes informatiques

Certaines techniques sont clairement conçues pour manipuler les destinataires à adopter un comportement exclusivement bénéfique pour les prestataires de produits. On les rencontre particulièrement dans le contexte numérique.

Ces «dark nudging» – expression utilisée pour la première fois en 2010 par Harry Brignull – décrivent une interface utilisateur ou une expérience utilisateur conçue pour les tromper en exploitant leurs biais cognitifs et pour les pousser à entreprendre des actions qui ne sont pas dans leurs meilleurs intérêts et/ou qu’ils n’auraient vraisemblablement pas entreprises. Les buts des dark nudging sont divers et peuvent être, notamment, d’obtenir le partage d’informations et de données privées de l’utilisateur, un achat de produit ou des paiements supplémentaires cachés pour une assurance annulation au moyen d’une option présélectionnée par défaut, une souscription plus longue à un abonnement, un clic sur un lien publicitaire, l’enregistrement pour l’utilisation d’un logiciel gratuit qui ne le sera en réalité jamais, un détournement de l’attention de l’accès à des conditions contractuelles générales, le consentement quant au fonctionnement de cookies ou encore l’obtention d’un accord du destinataire à l’envoi de courriels non désirés.

Qui n’a pas scrollé rapidement jusqu’à la fin des interminables conditions d’assurance ou autres organisations, pour «accepter» aveuglément les documents? La frontière entre l’influence légère et la manipulation discrète est fine, et c’est bien cela qui dérange.

Consentement et transparence

Une critique supplémentaire est que le nudge est souvent invisible ou du moins non explicite. Quand on légifère, on sait à quoi s’en tenir: «Interdiction de fumer dans les lieux publics» est clair et affiché. Quand on nudgise, on joue sur la subtilité et l’instrumentalisation. Or, certains estiment que c’est une atteinte à la dignité que de tenter de nous faire agir sans que nous en ayons conscience. Ne vaudrait-il pas mieux convaincre les gens par l’éducation, la persuasion ouverte, plutôt que de ruser avec leur subconscient?

Imaginons un État qui généraliserait les nudges partout, façonnant une société entière de citoyens qui croient agir librement alors qu’en réalité ils suivent un parcours fléché invisible. La dystopie n’est pas loin, diront les détracteurs. Dans un registre plus léger, on peut se sentir infantilisé par ces procédés. Un éditorialiste grincheux fera remarquer: «Avons-nous vraiment besoin qu’on nous mette des mouches dans les toilettes et des piano-marches pour nous comporter correctement? Sommes-nous des enfants qu’il faut divertir pour obtenir notre obéissance?».

Ce à quoi un défenseur du nudge rétorquera que, enfantins ou pas, les stratagèmes fonctionnent, et qu’après tout le résultat compte: si les rues sont plus propres et les gens plus en santé, quel mal à quelques astuces ludiques? Le débat touche à notre conception de la liberté : est-on moins libre parce qu’influencé par un nudge, comparé à la pression sociale ou publicitaire ambiante qui de toute façon nous manipule déjà en permanence?

Efficacité limitée et panacée illusoire

Le nudge peut donner bonne conscience aux gouvernants («Voyez, on fait quelque chose!») tout en évitant des mesures plus coûteuses ou contraignantes mais potentiellement plus efficaces (taxer fortement le sucre, interdire certains produits nocifs, etc.). C’est le reproche du «cache-misère». Par exemple, en France, on appose des Nutri-Score sur les pizzas industrielles, mais on subventionne toujours l’huile de palme par ailleurs.

Est-ce qu’on ne mise pas un peu trop sur le consommateur nudgé pour résoudre des problèmes qu’une bonne politique publique classique devrait attaquer à la racine? De plus, tous les comportements ne se prêtent pas au nudge. Pour la minorité d’individus vraiment déterminés à adopter un «mauvais» comportement, le nudge sera ignoré – seul le règlement contraignant peut agir. Ainsi, la plupart respecteront une incitation, mais il restera toujours des fraudeurs, des inciviques endurcis ou tout simplement des rebelles pour qui le coup de coude gentil ne suffit pas. On ne peut pas bâtir entièrement une société sur la seule incitation: c’est un outil complémentaire, pas une baguette magique.

Le bon génie malin

Il y a dans le nudge un côté «bon génie malin» qui fascine autant qu’il inquiète. C’est un peu le rêve de tout gouvernement d’influencer sans imposer, de réguler sans réglementer, en jouant sur les ficelles invisibles de nos comportements. Un rêve qui peut vite tourner au cauchemar dystopique s’il était poussé à l’extrême ou détourné.

C’est en cela qu’il a un côté profondément humain – voire «trop humain» diront ses détracteurs qui y voient l’aveu de notre irrationalité. À nous, en tant que citoyens, de rester vigilants. Accepter un coup de pouce pour mieux trier nos déchets ou épargner pour nos vieux jours, soit. Mais gardons un œil critique sur la main qui nous guide: qu’elle ne se transforme pas en poigne qui nous mène sans notre accord éclairé.

En attendant, la prochaine fois que vous jetterez un mégot dans un cendrier amusant ou que vous suivrez machinalement des pas peints au sol, vous pourrez sourire en coin en pensant: «Tiens, serais-je en train de me faire nudger?». Si le geste est bon et que votre liberté demeure intacte, il n’y a peut-être pas de mal à cela.

Après tout, comme le disait Machiavel, un vieux briscard de la politique: «Gouverner, c’est faire croire». Le nudge, lui, gouverne en nous faisant vouloir. C’est sans doute plus respectueux – ou plus retors – c’est selon. À chacun de juger, librement bien sûr… ou presque.

Par Isabelle Alexandrine Bourgeois, journaliste et fondatrice de Planète Vagabonde Média