USAID : le dévoiement des sentiments à travers l’Histoire

Article d’Isabelle Alexandrine Bourgeois pour Essentiel News, journaliste et fondatrice du média en ligne Planète Vagabonde

Les révélations récentes sur les détournements de fonds par l’USAID (United States Agency for International Development) jettent une lumière cynique sur une pratique dissimulée mais très répandue : la captation de l’argent public par le dévoiement des bons sentiments. Ainsi, derrière les apparences d’une agence humanitaire se cache une machine bien huilée, utilisant la ruse par la compassion, et la séduction par l’altruisme pour servir les intérêts géopolitiques des Etats-Unis et le développement de son impérialisme. État des lieux de la «bonté captive», de l’USAID à l’Antiquité.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont cherché à étendre leur influence au sein du nouveau monde bipolaire. La CIA, créée en 1947, a rapidement compris l’utilité de détourner des fonds publics pour financer des opérations de déstabilisation de régimes jugés hostiles aux intérêts américains. Ces pratiques ont atteint leur paroxysme pendant la guerre du Vietnam. Les atrocités commises, portées à la connaissance du grand public par certains médias alors encore rigoureux et indépendants ont provoqué une crise de conscience au sein de l’opinion publique. Ébranlée, elle a commencé à remettre en question les actions de la CIA, notamment après les révélations du Watergate sur les coups d’État et les soutiens à des dictatures.

C’est dans ce contexte que le président John F. Kennedy a créé l’USAID en 1961. Officiellement, l’agence devait centraliser et organiser l’aide étrangère des États-Unis, en matière de développement économique, d’assistance humanitaire et de soutien aux démocraties émergentes. Mais derrière cet angélisme philanthropique, l’USAID a rapidement dévié de sa mission initiale, sous couvert de lutte « contre la pauvreté » et de « promotion des droits démocratiques ».

Jimmy Carter et Ronald Reagan : deux visions opposées

Sous la présidence de Jimmy Carter, des efforts ont été faits pour limiter les ingérences et recentrer l’USAID sur ses missions humanitaires. Cependant, avec l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan dans les années 1980, l’agence a développé une nouvelle stratégie. Les néoconservateurs ont vu dans l’aide humanitaire un moyen de promouvoir les intérêts américains tout en contrant l’influence soviétique. En Amérique centrale, notamment au Nicaragua, l’USAID a été utilisée pour soutenir les Contras, des groupes rebelles opposés au gouvernement sandiniste. Ailleurs en Amérique latine, des fonds destinés à des projets de développement ont également été détournés pour financer des opérations militaires au Brésil, au Venezuela et à Cuba, en violation des lois internationales. Cette stratégie a eu des conséquences désastreuses pour les populations locales, plongeant des pays entiers dans des décennies de violence et d’instabilité.

Chili, Guatemala, Afghanistan : l’USAID, un outil de déstabilisation

Au Chili, dans les années 1970, l’USAID a financé des programmes de développement tout en soutenant secrètement des groupes d’opposition et des médias locaux pour déstabiliser le régime de Salvador Allende. Cette ingérence a culminé avec le coup d’État de 1973, orchestré par Augusto Pinochet avec le soutien tacite des États-Unis. Des documents déclassifiés ont révélé que des millions de dollars alloués à l’USAID ont été détournés pour financer des campagnes de propagande et des actions de sabotage. Ils ont créé le chaos économique pour justifier le coup d’État, puis ont soutenu une dictature brutale. Au Guatemala et au Honduras, l’USAID a financé des programmes pour « lutter contre la corruption » et «renforcer les institutions démocratiques». Cependant, une partie des fonds a été détournée par des fonctionnaires de l’agence, voire utilisée pour dispenser des formations en techniques de torture. En Afghanistan, dans les années 1980, l’USAID a financé des programmes vendus aux bailleurs de fonds comme « éducatifs et sanitaires » tout en soutenant les moudjahidines dans leur lutte contre l’occupation soviétique. Les travailleurs humanitaires ont cartographié les communautés, recueilli des renseignements et aidé à identifier les sympathisants des talibans pour les frappes de drones américains. En Haïti en 1991, l’USAID a aidé à renverser le dirigeant Jean-Bertrand Aristide en soutenant des groupes d’opposition et des escadrons de la mort.

Des bourses universitaires jusqu’aux droits LGBTQI

Puis, au fil du temps, l’objectif de l’USAID s’est diversifié : d’une participation au renversement ou à l’installation de régimes répressifs et liberticides dans le monde, l’agence s’est spécialisée dans la distillation idéologique de nouvelles valeurs auprès de la société civile. Récemment, des ressources ont été allouées à des programmes de promotion des « droits LGBTQI » dans divers pays, notamment une subvention de 969 821 $ pour des initiatives telles que la « reconnaissance du genre » au Bangladesh et la participation politique de cette minorité au Guatemala et en Afrique. Ces actions, en apparence louables, téléguidées par des courants idéologiques minoritaires, soulèvent des questions sur les motivations réelles de l’USAID et sur les conséquences de ces programmes dans des contextes culturels pour lesquels toutes les valeurs occidentales ne sont pas forcément adéquates. Cet engagement serait certes appréciable s’il n’impliquait pas la discrimination de 99% de l’humanité qui n’a aucun problème de genre, comme par exemple, l’accès imposé à des espaces non mixtes, tels que les vestiaires ou les compétitions sportives, où la présence de personnes transgenres pourrait susciter des inconforts ou des perceptions d’injustice. Pire, retirer légalement aux parents la garde de leur enfant, parce qu’ils s’opposent à sa volonté de « changer de sexe ».

Ukraine, Irak : l’USAID, une fabrique à guerres

En Ukraine, lors de la crise de 2014, l’USAID a joué un rôle clé dans le soutien aux forces pro-OTAN. Avant Euromaïdan, l’USAID et le National Endowment for Democracy (NED) ont investi de l’argent dans les groupes d’opposition et les médias. Des fonds alloués à des projets de développement ont été détournés pour financer des organes de presse et des ONG favorables au changement de régime. Des fuites d’appels ont montré que des responsables américains avaient choisi personnellement les dirigeants ukrainiens après le coup d’État. Il ne s’agissait pas ici de «démocratie».

Quant à la guerre avec la Russie, on apprend qu’environ 90 % des organisations médiatiques en Ukraine dépendaient du financement de l’USAID, certaines de manière significative. L’agence aurait également financé à coups de millions des stars américaines pour se faire prendre en photo aux côtés de Volodymyr Zelensky, dévoyant ainsi le concept de célébrités, engagées non plus en qualité d’ambassadeurs de bonne volonté au service de la paix, mais pour alimenter la guerre et la division. Par exemple, l’actrice Angelina Jolie aurait touché un pactole de 20 millions de dollars dans cette opération, ce que les médias subventionnés démentent.

En Irak, après l’invasion de 2003, l’USAID a été utilisée pour financer des projets de reconstruction tout en soutenant des factions politiques favorables aux États-Unis. Ces opérations, souvent menées en collaboration avec des ONG, des médias locaux et internationaux, ont permis de manipuler l’opinion publique et de légitimer des régimes inféodés aux intérêts des services de renseignements américains.

Il est regrettable que plusieurs projets financés par USAID, indiscutablement utiles à des personnes réellement dans le besoin, soient pénalisés du même coup par la perfidie d’un système de prédation par la compassion instrumentalisée. Il est déplorable aussi que la générosité de millions de donateurs américains et dans le monde ait été détournée par de la propagande idéologique ou par le financement de renversements de régimes. En même temps, une remise à l’ordre est certainement nécessaire et justifiée.

Agenda 2030 : une nouvelle façade ?

Dans la continuité de cette stratégie de captation de l’attention et des fonds publics par l’altruisme, on peut se questionner sur la sincérité des 17 objectifs de développement durables (ODD) des Nations-Unies, dominées par les États-Unis. Adoptés en 2015, ils se présentent comme un cadre universel pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Pourtant, derrière ces intentions nobles se cachent des préoccupations et des critiques qui méritent d’être examinées.

L’une des craintes majeures est la centralisation du pouvoir. Les ODD renforcent l’influence des institutions internationales et des gouvernements, au détriment de la souveraineté individuelle et de la prérogative nationale. Cette dynamique favorise une uniformisation culturelle, où certaines normes et valeurs nouvelles s’imposent, au détriment des sagesses et traditions locales ancestrales. Sur le plan économique, les ODD servent de prétexte à une exploitation déguisée. Les multinationales, sous couvert de développement durable, justifient des pratiques commerciales qui profitent davantage à leurs actionnaires qu’aux communautés locales.

Prenons quelques exemples :

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau :

N’est-ce pas donner les pleins pouvoirs à des acteurs supranationaux pour mettre la main sur des ressources en eau et les soumettre à des autorisations d’accès ? Par exemple, Nestlé, en tant que l’une des plus grandes entreprises agroalimentaires au monde, a intégré les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies dans ses stratégies commerciales, y compris dans ses activités liées à l’eau. Pourtant, au Pakistan, la société extrait d’énormes quantités d’eau souterraine pour embouteiller de l’eau minérale (Pure Life), privant ainsi les communautés locales d’une ressource vitale. Une situation similaire a été dénoncée au Brésil et en Californie, où des populations subissent une raréfaction de l’eau potable pendant que Nestlé continue ses prélèvements massifs.

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge:

Peut-on faire confiance à cet objectif quand on sait que l’ONU et l’OMS ont soutenu toutes les mesures liberticides et discriminatoires pendant le Covid ? On connaît aujourd’hui les conséquences dramatiques des « vaccins » obligatoires pendant et après la pandémie, l’abandon des personnes âgées, les conséquences psychologiques désastreuses du confinement sur la santé mentale humaine. Comment justifier moralement la promotion du bien-être collectif au détriment des droits individuels? Peut-on parler d’équité dans la promotion du bien-être quand les soins de « transition de genre » sont globalement pris en charge par l’Assurance maladie alors qu’elle exclut encore souvent des victimes de handicap ou de maladies auto-immunes ?

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable:

Comment être sûrs que nous ne subirons pas une nouvelle tentative de favoriser les OGM, la nourriture à base d’insectes et la destruction des ressources alimentaires non contrôlées par les Nations Unies ? Par exemple, les fermes verticales et la viande artificielle, bien que présentées comme des solutions durables, posent des problèmes environnementaux et énergétiques majeurs. Les fermes verticales nécessitent d’importantes quantités d’énergie pour l’éclairage LED, la climatisation et les systèmes hydroponiques. La production de viande artificielle, quant à elle, repose sur des procédés industriels énergivores et des ressources comme des hormones de croissance et des antibiotiques. Ces technologies, loin de réduire l’impact écologique, l’augmentent au contraire, et risquent de détourner l’attention des pratiques agricoles traditionnelles et locales, pourtant plus respectueuses de l’environnement. Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), en collaboration avec d’autres agences des Nations Unies, soutient des innovations agricoles comme les fermes verticales et la viande de synthèse pour répondre aux défis mondiaux liés à l’alimentation et à l’environnement.

À cela, s’ajoute le risque réel que les entreprises utilisent les ODD pour faire du « greenwashing », c’est-à-dire pour donner une apparence écologique et sociale à des pratiques qui relèvent en réalité du contraire.

Quant aux pays en développement, la mise en œuvre des ODD les rendra certainement encore dépendants de l’aide internationale, ce qui pourrait limiter leur autonomie et leur faculté organique à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, en comptant sur leur expérience et leurs ressources, tant physiques que culturelles.

Le dévoiement des sentiments à travers l’Histoire

Ce phénomène d’attirer le bon cœur des hommes, comme des abeilles sur du miel, ne date pas d’aujourd’hui. Dès l’Antiquité, la compassion fut souvent perçue comme une vertu cardinale, liant les citoyens entre eux. Au Ve siècle av. J.-C., Athènes créa la Ligue de Délos pour protéger les cités grecques contre les Perses, invoquant l’idéal de liberté et de solidarité. Rapidement, cette alliance se transforma en instrument de domination : Athènes exigea des tributs et imposa par la force sa suprématie. Des cités comme Naxos ou Milos, qui voulaient retrouver leur autonomie, furent punies violemment. Derrière les discours humanistes de protection des faibles, se cachait une logique impérialiste.

La Révolution française a aussi dévoilé le visage sombre de la compassion dévoyée. Animés par un désir ardent de justice sociale, les révolutionnaires se firent les porte-voix des opprimés. La pitié pour le peuple affamé justifiait, croyait-on, la terreur. La guillotine devint l’instrument d’une vertu rendue implacable. Hannah Arendt, dans son essai « De la révolution », analyse cet épisode avec acuité : la compassion, transformée en fièvre collective, débouche sur une logique sacrificielle. Au nom du bien, le sang coule sans fin.

Le XIXe siècle colonial prolongea cette même ambivalence. La France et les puissances européennes se lancèrent à la conquête du monde sous l’étendard de la « mission civilisatrice ». On prétendait apporter lumière, progrès et humanité aux peuples jugés arriérés. Mais derrière ces nobles intentions, la violence coloniale était inhumaine. La compassion affichée pour les indigènes masquait le pillage des ressources et l’asservissement des populations.

Enfin, le XXIe siècle n’échappe pas à ce pli ancestral. Après les attentats du 11 septembre 2001, la compassion mondiale pour les victimes fut le prélude à une « guerre contre le terrorisme » aux conséquences tragiques. Les États-Unis, auréolés de leur deuil, lancèrent des interventions en Afghanistan et en Irak, présentées comme des croisades pour la liberté. Mais les bombardements, les tortures d’Abou Ghraib et les prisons secrètes ternirent vite cet élan initial.

A la lumière de ce qui précède, on comprend donc pourquoi Albert Camus écrivait que «le bien-être de l’humanité est toujours l’alibi des tyrans».

Manipulation par la pitié : comment s’en protéger

Ainsi, la compassion, si humaine, est une émotion souvent exploitée à des fins politiques. Elle peut élever les hommes, mais aussi être utilisée pour les enchaîner. Mieux comprendre ces détournements, c’est se donner les moyens de défendre ce qu’elle a, en essence, de plus beau. Au niveau individuel, il est prioritaire de trouver un équilibre entre idéalisme et réalisme, entre impératifs de survie et obligations de conscience. Sur le plan spirituel et philosophique, on voit combien les puissants exploitent les bons sentiments des gens pour assujettir leur discernement et leur souveraineté.

De grands maîtres nous ont donné les clés pour ne plus se faire piéger dans les mailles finement tissées de ce genre de confusion. Jésus incarne par exemple la compassion, mais il invite en même temps à la liberté intérieure : « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes » (Matthieu 10:16). La compassion chrétienne n’est pas naïve; elle implique de discerner les intentions humaines et de rejeter leur instrumentalisation. Jésus, par sa fermeté envers les marchands du temple ou les pharisiens, montre que la compassion n’exclut pas la résistance à l’injustice.

Pour l’écrivain visionnaire Rudolf Steiner, les manipulations qui asservissent l’homme cachent des forces spirituelles à l’œuvre derrière le voile du monde sensible. Ahriman, puissance de la matière, l’enferme dans la froideur du calcul et des systèmes, tandis que Lucifer, par une lumière trompeuse, l’égare dans l’illusion des idéaux déconnectés du réel, telles les aspirations du « New Age » qui préconisent une humanité fusionnée dans un amour universel délavé de toute coloration individuelle. Ces forces, sous le masque du Bien, détournent l’homme de sa liberté véritable. Seule une conscience éveillée, ancrée entre terre et ciel, peut le rendre maître de son propre chemin.

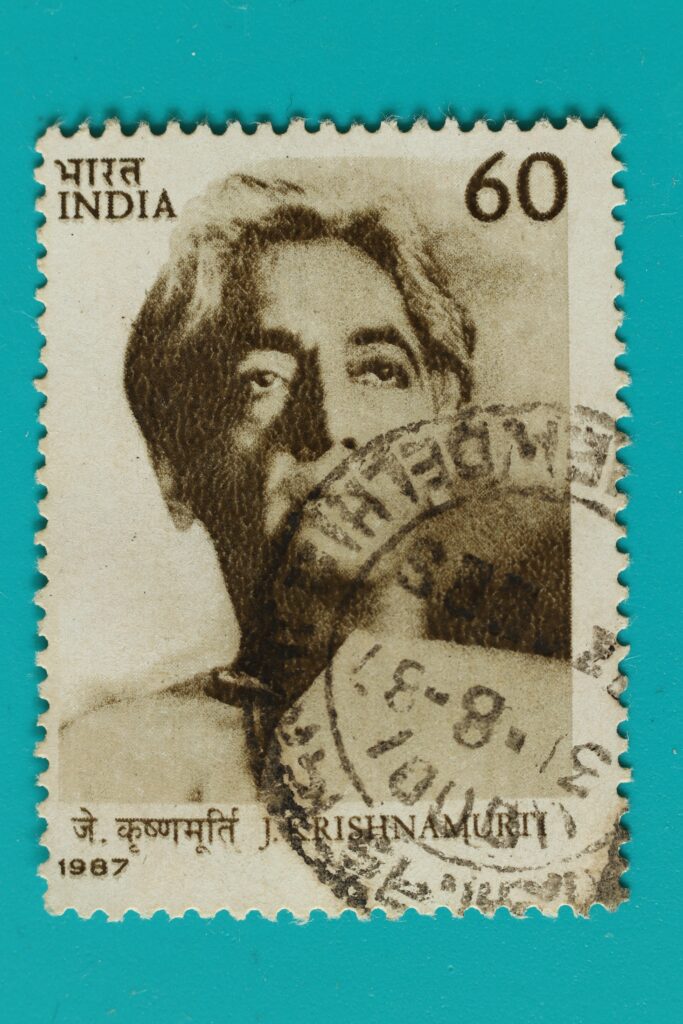

Jiddu Krishnamurti, au XXe siècle, insiste sur la connaissance de soi pour se libérer des conditionnements. Il avertit que notre désir de bien faire, notre peur de déplaire ou notre besoin d’être aimés rendent nos élans compassionnels vulnérables à la manipulation. Comprendre ces mécanismes intérieurs est essentiel pour agir librement, sans culpabilité ni influence extérieure. En clair, il faut refuser l’abus, même sous le masque de l’humanisme et de l’entraide.

Pensez à vous abonner ou à faire un don.

Tout ça est bien.. bon, mais je vois que l’orientation idéologique de l’article est de nous persuader que nous devons à tout prix éviter d’être manipulés, et que nous pouvons évités d’être « manipulé » pour employer le vilain mot.

Il s’agit bel et bien d’une orientation idéologique, d’une forme d’idéal prôné, car nous n’allons pas échapper à des personnes bienveillantes ? pensantes qu’elles (et pas d’autres) vont nous LIBERER.

Personne n’interroge notre besoin fanatique de nous sentir libre à tout prix, je vois…