Les revendications néo-féministes ont-elles tué les hommes?

Une chronique proposée par Isabelle A. Bourgeois pour Essentiel News, journaliste et fondatrice du média Planète Vagabonde

Les hommes souffrent. Ce simple constat ferait grimper aux rideaux quelques féministes enragées. Après avoir tenu le premier rôle depuis la fin du 19ème siècle, il est temps pour les femmes de tendre une oreille empathique à ceux qui n’ont plus leur mot à dire, au point de s’effacer, parfois mortellement, ou de nourrir en sourdine une haine grandissante contre elles.

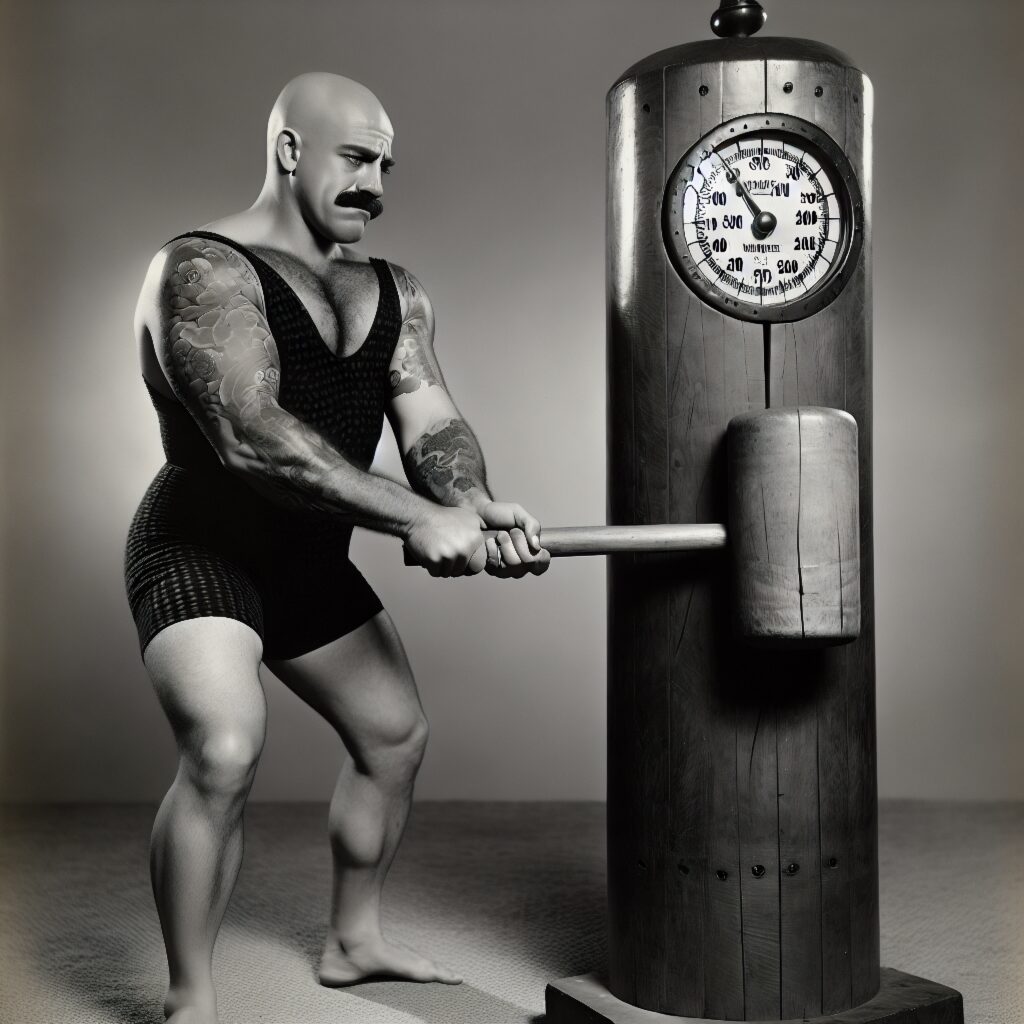

Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui ? Être femme et écrire sur le sujet n’est pas simple. Or mon respect et ma proximité avec la gente masculine me permettent de percevoir un certain désarroi passé sous silence. La question résonne partout, même si elle n’est pas évoquée ouvertement, des bancs d’université aux confidences entre amis. Depuis quelques années, la figure masculine est au cœur d’un débat brûlant. Les rôles entre les sexes se transforment, les certitudes vacillent. Jadis fermement campé dans un rôle de patriarche – pourvoyeur, protecteur, chef de famille – l’homme moderne voit ses anciens costumes d’autorité remis en cause. À mesure que la société repense les normes autour des sexes, une crise identitaire s’est immiscée dans la vie des hommes : entre héritage d’un passé patriarcal et exigence d’un futur plus égalitaire, quel chemin trouver sans se perdre en route ?

Devant le bulldozer insatiable des avancées néo-féministes (qui abhorrent la féminité presque autant qu’elle détestent son contraire), une nouvelle réalité apparaît: c’est le «soit beau et tais-toi» en version masculine (clin d’œil au titre du film «Sois belle et tais-toi» de Marc Allégret, sorti en 1958. Et elle a de quoi inquiéter. Raik Garve, naturopathe et éducateur en santé, dans un excellent podcast en allemand intitulé « Traurige Wahrheit: Es gibt keine echten Männer mehr! » (Triste vérité, il n’y a plus de vrais hommes), diffusé le 10 août 2024, dénonce le malaise masculin dans la société moderne. Il dresse un portrait statistique préoccupant: espérance de vie plus courte, taux élevé de suicide, violences subies ou exercées majoritairement par des hommes, échec scolaire massif des garçons, surreprésentation masculine dans les prisons… C’est la débandade, sans mauvais jeu de mot.

Les chiffres relatifs aux suicides masculins sont parlants. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les hommes représentent plus de 75 % des suicides dans le monde. En 2021, le taux de suicide chez les hommes en France était trois fois plus élevé que chez les femmes. Ce phénomène est souvent négligé dans le débat public, pourtant ces hommes, pris au piège d’une image de la virilité qu’ils peinent à assumer, sont laissés pour compte. L’incapacité à solliciter de l’aide entraîne une souffrance latente, invisibilisée, mais bien réelle.

Les hommes, selon Raik Garve, sont les grands perdants silencieux d’une modernité qui a coupé leurs racines. Il voit dans la crise de la masculinité un symptôme d’une maladie plus vaste : la déconnexion de l’humain avec sa nature, sa culture, son rôle dans le vivant. «Masculin et féminin sont deux pôles d’un tout. Les confondre, les opposer, les neutraliser revient à détruire la dynamique même de la vie», commente-t-il. Pour Raik Garve, la crise que traversent les sexes est une crise des polarités fondamentales: masculin et féminin. Il ne s’agit pas simplement de rôles sociaux, mais de principes archétypaux complémentaires. Le masculin, dit-il, incarne l’ordre, l’action, l’esprit, la protection et la responsabilité; le féminin, la relation, l’accueil, l’intuition, l’intimité et l’empathie. Lorsque ces principes sont inversés ou confondus, c’est tout l’équilibre anthropologique qui vacille.

Entre effacement et domination extrême

Comment valoriser les qualités propres du masculin sans retomber dans le machisme d’antan ? Alors que certains brandissent un égalitarisme extrême niant toute différence de sexes, d’autres prônent un retour brutal à une virilité caricaturale, à l’image d’Andrew Tate.

Le cas d’Andrew Tate est emblématique de cette réaction ultra-viriliste face au glissement du rôle masculin vers un no-man’s land indéfini. Cet influenceur anglo-américain, ancien champion de kickboxing, s’est fait connaître sur les réseaux sociaux par ses propos ouvertement misogynes. Pour lui, «les femmes sont la propriété des hommes», clame-t-il sans détour. Ses vidéos au volant de bolides ou cigare à la main exsudent une masculinité frimeuse et agressive, où la femme n’est qu’un faire-valoir ou un objet de conquête. Cette hyper-virilité gratuite trouve pourtant un écho chez des jeunes hommes déboussolés, séduits par le discours de Tate qui promet argent facile, muscles saillants et soumission féminine. En prônant le conflit plutôt que le dialogue, la domination plutôt que la coopération, il creuse le fossé d’incompréhension entre les deux sexes et ne fait que renforcer les divisions.

De l’homme providence au masculin « toxique »

De l’homme providence au masculin « toxique »

Pourtant, beaucoup de femmes espèrent secrètement rencontrer de «vrais hommes», tels qu’ils se sont définis pendant des siècles. Dans les sociétés traditionnelles, notamment en Occident, l’homme fut le pilier du foyer : fort, rationnel, maître de ses émotions qu’il reléguait au domaine du féminin. Le modèle du patriarche dominait : il protégeait sa famille, subvenait à ses besoins et en assumait la direction. Ce pouvoir allait de pair avec des responsabilités claires – protéger, décider, subvenir – mais enfermait aussi les hommes dans un rôle rigide. La tendresse, la vulnérabilité, l’expression des sentiments ? Longtemps perçues comme incompatibles avec la masculinité. L’homme, croyait-on, se devait d’être un roc impassible. Et s’il vacillait, il cachait ses failles derrière le masque de la virilité.

Cette conception traditionnelle a volé en éclats à partir des années 1970, sous l’impulsion des mouvements féministes. Les pionnières de la libération des femmes ont dénoncé, à juste titre, l’inégalité des rapports de pouvoir et les violences systémiques engendrées par la domination masculine. Or, de leur combat, nous sommes abreuvés jusqu’à plus soif. Les féministes continuent à occuper le haut du pavé avec des actions militantes chéries par les médias, parfois au détriment du bon sens et des hommes qui ne se reconnaissent pas dans le portrait généralisé qu’elles tirent d’eux. Car ce n’est plus seulement le comportement de certains hommes qui est mis en cause, c’est la masculinité en elle-même que l’on accuse d’être toxique. Pour une frange du néo-féminisme, toute expression de virilité serait suspecte, vectrice d’oppression par essence. Et nous assistons à l’exécution publique symbolique du mâle hétérosexuel ordinaire.

Le repli du masculin

Le repli du masculin

Dans certains discours militants, l’homme est dépeint comme un oppresseur invétéré dont il faudrait déconstruire l’identité de fond en comble. Cette tendance, poussée à l’extrême, suggère qu’afin d’atteindre une justice véritable entre les sexes, il faudrait démanteler purement et simplement le masculin. Les attributs traditionnellement associés aux hommes – ambition, force physique, goût de l’action, logique rationnelle – deviennent des défauts à corriger, quand ils ne sont pas caricaturés en pathologies sociales. Mais une telle vision manichéenne ignore un point crucial: les hommes sont aussi des êtres en devenir, traversés de contradictions et de fragilités. En confondant virilité et violence, on jette le bébé avec l’eau du bain, oubliant que la grande majorité des hommes ne correspond pas à l’image du mâle tyrannique de caricature. Il ne faut donc pas s’étonner de les voir disparaître peu à peu de la vie sociale où ils se sentent de plus en plus montrés du doigt. Une analyse sociologique suggère que les hommes, notamment ceux issus de milieux populaires, tendent à se retirer des activités publiques et culturelles en France et en Grande-Bretagne.

Ces tendances peuvent être comprises à travers le prisme de la construction sociale du masculin. La masculinité traditionnelle valorise souvent l’indépendance, la compétitivité positive et le retrait émotionnel, ce qui peut conduire certains hommes à se désengager des espaces sociaux perçus comme non conformes à ces normes. Ce phénomène est parfois décrit comme une forme de «repli masculin».

Cette diabolisation du masculin a entraîné en retour un profond désarroi chez de nombreux hommes. Ne se reconnaissant plus dans les modèles honnis du passé, mais ne trouvant pas non plus de valorisation dans le modèle incolore qu’on leur propose – parfois réduit à faire profil bas –, les hommes cherchent leur place. La société leur intime de changer, mais sans toujours leur donner de nouveaux repères constructifs. «Nous les hommes, on travaille dur ; que cela soit sur les chantiers ou en agriculture, on est exposé à tous les produits toxiques. On est les bâtisseurs, on meurt avant les femmes, mais ce sont elles qui touchent l’AVS (assurance retraite) avant nous ! Au contraire, nous payons le plus d’AVS, car on bosse le plus d’heures! On devrait partir à la retraite avant les femmes. Sans parler de tous les jeunes hommes qu’on envoie sur le front, en Ukraine ou ailleurs, et qui se font descendre à 20 ans», confie avec amertume David, agriculteur romand, qui ressent une profonde injustice.

Papa de second rang

Autre lieu de souffrance souvent passé sous silence: la paternité empêchée. Si les mentalités évoluent et que de plus en plus de pères souhaitent s’impliquer activement dans l’éducation de leurs enfants, les séparations conjugales continuent de faire des pères «de second rang», les privant d’offrir un repère masculin à leurs enfants.

En cas de divorce ou de rupture, la garde des enfants est encore très majoritairement confiée à la mère. En France, près des trois quarts des décisions de justice attribuent la garde principale à la mère, contre à peine 10 % au père. Bien sûr, le bien de l’enfant doit primer dans chaque situation individuelle, et nombre de mères assurent magnifiquement seules ce rôle. Mais force est de constater qu’un père qui aspire à la garde de ses enfants se heurte à des obstacles culturels et juridiques. Par peur de perdre, seuls 14 % des pères osent même la demander lors d’une séparation. En 2021, en France, près des trois quarts des décisions de justice confiaient les enfants à leur mère. Dans 10 % des cas, la garde des enfants était confiée au père. En Suisse, en cas de désaccord entre les conjoints, dans 68 % des cas, l’autorité parentale est attribuée à la mère. Conséquence : des pères aimants se retrouvent cantonnés au rôle de visiteurs du week-end, parfois en proie à une profonde détresse de ne pouvoir exercer pleinement leur paternité ou leur rôle de guide.

Jeunes hommes et solitude

Jeunes hommes et solitude

Il faudrait aussi parler de ces solitaires involontaires, jeunes ou moins jeunes, qui subissent l’isolement affectif. Certains hommes éprouvent du mal à nouer des relations intimes dans un contexte où les codes amoureux ont changé et où ils ne savent plus trop sur quel pied danser. «Personnellement, je préfère renoncer à vivre une relation de couple que de tomber sur des filles qui vont m’insulter ou me critiquer parce que je suis un mec, parce que je leur offre des fleurs ou les aide à porter leur valise et que je fais tout faux», confie Alberto (nom d’emprunt), un étudiant suisse qui s’est résigné à opter pour une vie de célibataire endurci.

Comprendre ces souffrances masculines contemporaines est indispensable si l’on veut repenser le vivre-ensemble femmes-hommes sur des bases justes. Il ne s’agit pas de minimiser les combats féministes ou de nier les torts historiques du patriarcat, mais d’élargir le regard: l’égalité réelle ne progressera pas si l’on laisse la moitié masculine de la société s’enfoncer dans le mal-être et la rancœur. Au contraire, cette crise identitaire masculine est le terreau sur lequel vont malheureusement prospérer des idéologies polarisées et dangereuses.

Mais ce phénomène de dissolution masculine questionne: est-il le résultat d’une émancipation naturelle des genres à travers l’histoire ou le féminisme est-il instrumentalisé comme outil stratégique vers une déconstruction masculine planifiée ? Si oui, par qui et pourquoi ?

Une idéologie de contrôle déguisée en liberté

Pour Raik Garve, le féminisme moderne ne serait pas un mouvement émancipateur, mais une création stratégique, notamment de la Fondation Rockefeller, pour semer la confusion entre les genres et détruire l’ancrage familial dans sa version classique. La fondation a participé au lancement du Gender Fund, une initiative visant à lever 1 milliard de dollars pour soutenir des organisations dirigées par des femmes et des personnes marginalisées, y compris les personnes transgenres. Pour Raik Garve, la déconstruction de la famille traditionnelle serait une partie d’un plan plus vaste pour imposer un système de gouvernance global, où les identités nationales et culturelles sont diluées au profit d’une uniformité mondiale. Les individus isolés de leurs repères biologiques et sociaux, sont plus faciles à manipuler et à contrôler. D’où une stratégie globale subtile de domination par un épandage de confusion et de discorde sous couvert de diversité de genres et d’inclusion. Ce féminisme encouragé à tous les niveaux de la société aurait pour but de détourner les femmes de leur essence maternelle et d’opposer les sexes entre eux.

La confusion des sexes, la promotion de l’androgynie, la redéfinition des mots, les épithètes réducteurs comme «incel», «neckbeard», «simp», etc., tout cela constituerait, selon Garve, un «programme de réingénierie sociale» destiné à créer une humanité docile, individualisée et consommante. Une population sans repères solides serait plus facile à diriger, voire à abattre. Sans racines, l’homme, au propre comme au figuré, est comme un arbre déraciné, prêt à s’effondrer à la première tempête. Sans ancrage, il dérive comme un navire sans gouvernail, pris dans les vagues du doute.

L’effondrement de la famille

La famille, cellule de base d’une société saine, est en voie de désintégration. Des millions d’enfants grandissent sans père, avec pour seule référence des figures maternelles débordées qui, la plupart du temps, sous-traitent l’éducation de leurs enfants à la télévision, au smartphone et au personnel des crèches. En Suisse, les données disponibles indiquent qu’environ 38 % des enfants d’âge préscolaire (0-4 ans) sont accueillis en crèche. Cette proportion varie considérablement selon les cantons, avec des taux d’occupation allant de 71 % en Tessin à 87 % en Suisse orientale .

En France, selon l’Observatoire national de la petite enfance (ONAPE), en 2022, environ 50 % des enfants de moins de 3 ans bénéficiaient d’un mode d’accueil financé par la branche famille, incluant les crèches, les assistantes maternelles et autres structures d’accueil. Dans ces univers, les figures féminines occupent le terrain à 97% environ. Selon une étude publiée en 2024, 97 % des assistantes maternelles en France sont des femmes. De plus, dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), qui incluent les crèches, les femmes représentent environ 97 % des effectifs.

Cette forte féminisation est également observée dans les écoles maternelles, où les femmes constituent environ 93 % des enseignants. Cette concentration féminine dans les métiers de la petite enfance soulève des questions sur la diversification des équipes éducatives et la lutte contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. La perte de repères paternels, quasiment inexistants dans les métiers autour de la petite enfance, conduit à des schémas de dépendance, à une immaturité affective, à des relations déséquilibrées entre les sexes.

Ainsi, au fil de leur croissance, n’ayant plus les figures d’autorité ou de repères qu’ils avaient dans le passé et, en prime, exposés aux réseaux sociaux qui effacent les différences entre les sexes, les jeunes hommes se retrouvent dans une situation de confusion totale. Les adolescents, laissés à eux-mêmes, sont plus vulnérables aux drogues, à la pornographie, aux idéologies radicales ou aux réseaux sociaux toxiques. Ils manquent de mentors, de modèles, d’objectifs. Leur vitalité est captée et pervertie par une société qui leur propose des avatars artificiels de réussite : influenceurs superficiels, héros de jeux vidéo, figures masculines hypersexualisées ou violentes.

Rituels initiatiques virils et constructifs

Au sein des peuples premiers, des rites initiatiques jouent un rôle fondamental pour renforcer le sentiment d’appartenance, la responsabilité, et la capacité des jeunes hommes à assumer leur rôle de protecteur, leader et soutien au sein de leur groupe. Chez les Masai, un peuple pastoral d’Afrique de l’Est, l’initiation des jeunes garçons à l’âge adulte passe par un rite de passage qui inclut des épreuves de courage et d’endurance. Chez les Yanomami, un peuple indigène de la forêt amazonienne, l’initiation des jeunes hommes est marquée par des épreuves physiques intenses, souvent liées à la gestion de la douleur et à l’endurance. Les jeunes garçons subissent des tests de force et de résistance, tels que le port de charges lourdes, et doivent démontrer leur capacité à supporter la douleur sans montrer de signes de faiblesse. Une fois ces épreuves surmontées, les garçons sont reconnus comme adultes et sont intégrés dans le système social du groupe, prenant des responsabilités au sein de la tribu. Ces rites visent à enseigner aux garçons des valeurs telles que l’honneur, la loyauté et le courage.

En Occident, à part les bizutages humiliants à l’armée et dans les sociétés d’étudiants (intoxication alcoolique, tâches dégradantes et moqueries), l’absence de rituels traditionnels de passage obligent beaucoup de jeunes garçons à naviguer seuls pour comprendre et assumer leur masculinité et leurs responsabilités dans la société.

Les principes masculins utiles aux femmes

Les principes masculins utiles aux femmes

Face à ces constats, une question émerge : comment en est-on arrivé à dresser si frontalement masculin et féminin l’un contre l’autre dans le discours public? Ne pourrait-on pas valoriser les qualités propres de chaque sexe tout en combattant leurs dérives respectives? Parmi ces qualités fondatrices du masculin figurent le sens de la protection, le goût de la responsabilité, l’honneur, l’esprit d’initiative et la logique rationnelle.

Le protecteur, par exemple, n’est pas nécessairement un tyran paternaliste. Loin d’être un rôle oppressif, protéger peut s’entendre comme prendre soin des siens et des plus vulnérables. Dans un monde incertain en crise permanente (économique, politique, sociale), assumer une fonction protectrice, ce n’est pas imposer sa loi par la force brute, c’est veiller au bien-être d’autrui, anticiper les dangers, bâtir un avenir solide pour sa communauté. Revaloriser cet instinct protecteur chez les hommes d’aujourd’hui pourrait signifier: encourager leur engagement auprès de leurs enfants, leur investissement dans la vie de quartier, leur participation aux grandes causes collectives. Un homme protecteur version XXIᵉ siècle est peut-être celui qui s’implique dans une association caritative, qui mentore un adolescent en difficulté, ou qui prend sous son aile un collègue précaire pour l’aider. La solidarité et l’engagement deviennent les nouvelles façons d’être forts.

De même, l’honneur, notion jugée désuète, mérite qu’on s’y attarde. Autrefois centrale dans l’éthique masculine, elle évoque le respect de la parole donnée, la loyauté, le courage de ses convictions. Nul besoin de revenir aux duels à l’épée, ni aux vendetta, mais de faire respecter son intégrité d’une manière ou d’une autre. À l’ère des fake news et du relativisme moral, quel mal y aurait-il à ce que les hommes renouent avec un sens de l’honneur ? Un homme honorable aujourd’hui, c’est celui qui tient ses engagements, qui assume les conséquences de ses actes, qui traite autrui avec respect, quel que soit le contexte. Ce n’est pas de la fierté mal placée, c’est au contraire l’antidote à la lâcheté et au cynisme.

Et que dire de l’action et de la logique, souvent associées au masculin, par opposition à l’émotion et l’intuition accolées au féminin? Là encore, laissons tomber les caricatures : hommes et femmes disposent bien sûr de ces qualités en partage, mais par tradition, on a encouragé les garçons à agir et à raisonner froidement, quand on valorisait chez les filles l’empathie et la finesse intuitive. Or, nous avons besoin des deux ! Un monde purement régi par la logique sans cœur serait invivable, tout comme un monde régi par l’émotion sans raison ou par des Précieuses ridicules. L’idéal humain est dans la combinaison harmonieuse entre l’expression du principe masculin et féminin en soi.

Il est donc positif que les hommes apprennent à embrasser davantage leur part émotionnelle – l’homme sensible n’a rien d’une faiblesse, c’est même une figure montante qu’il faut célébrer. En même temps, apprécions sa capacité à prendre du recul, à résoudre un problème concrètement, à garder son sang-froid dans la tempête, à être bien dans ses Santiag avec les poings sur les hanches. Être homme, c’est aussi avoir envie qu’on vous foute la paix, de partir à la chasse au sanglier ou se retrouvent entre copains au caveau vigneron du coin. Le tout est de comprendre que sensibilité et rationalité ne s’excluent pas, bien au contraire. Un homme accompli pourrait être défini comme à la fois guerrier et poète, courageux dans l’action et à l’écoute de ses émotions.

L’erreur serait de croire que pour élever la femme il faudrait abaisser l’homme. Non, la véritable égalité s’accommode très bien de la complémentarité. On peut reconnaître des spécificités, des tendances différentes, tout en affirmant l’égale dignité et l’égale valeur de chacun.

Réhabiliter la figure masculine dans notre société ne veut donc pas dire revenir au patriarche autoritaire d’hier, mais redéfinir la virilité sur des bases saines. Il s’agit d’autoriser les hommes à être pleinement eux-mêmes, dans toutes leurs dimensions, sans craindre le jugement. Un homme a le droit d’être fort et sensible, rationnel et émotif, ambitieux et altruiste, de s’essuyer la bouche avec sa manche ou de passer son dimanche à astiquer sa voiture. Qu’il nous provoque avec humour en nous mettant la main aux fesses ou qu’il nous tende une rose rouge un genou à terre, si son cœur est noble et sa tête bien faite, l’homme est à chérir tel qu’il est. La nouvelle masculinité à promouvoir est celle de la réhabilitation collective de ses qualités et de lui rendre la place qui est sienne, un peu «chef de meute», un peu «conquérant des cœurs», aux côtés d’une femme qui, elle aussi, ne se perçoit plus comme sa rivale, mais comme son inséparable alliée.

Réhabiliter la figure masculine dans notre société ne veut donc pas dire revenir au patriarche autoritaire d’hier, mais redéfinir la virilité sur des bases saines. Il s’agit d’autoriser les hommes à être pleinement eux-mêmes, dans toutes leurs dimensions, sans craindre le jugement. Un homme a le droit d’être fort et sensible, rationnel et émotif, ambitieux et altruiste, de s’essuyer la bouche avec sa manche ou de passer son dimanche à astiquer sa voiture. Qu’il nous provoque avec humour en nous mettant la main aux fesses ou qu’il nous tende une rose rouge un genou à terre, si son cœur est noble et sa tête bien faite, l’homme est à chérir tel qu’il est. La nouvelle masculinité à promouvoir est celle de la réhabilitation collective de ses qualités et de lui rendre la place qui est sienne, un peu «chef de meute», un peu «conquérant des cœurs», aux côtés d’une femme qui, elle aussi, ne se perçoit plus comme sa rivale, mais comme son inséparable alliée.

Complémentaires, sinon rien

La complémentarité du couple homme-femme, loin d’être une simple juxtaposition de différences, constitue une alliance profonde et harmonieuse, fondée sur l’équilibre des forces et des sensibilités. Chacun, dans son unicité, apporte à l’autre ce qui lui est propre: l’homme et la femme, en tant qu’êtres biologiquement et émotionnellement distincts, se complètent dans une danse subtile de partage, de soutien et de croissance mutuelle. Si la féminité trouve sa beauté dans la douceur, l’intuition et la capacité à nourrir, la masculinité s’exprime dans la force, la protection et l’action. Ce n’est pas dans l’effacement de l’un au profit de l’autre que réside la véritable richesse de leur union, mais dans la reconnaissance et l’harmonisation de leurs vertus originelles distinctes.

Quel plus bel engagement masculin et féminin que celui du couple formé par Charles Ier d’Autriche et Marie-Thérèse d’Autriche, le jour de leur mariage en 1736, scellé par ces quelques mots qu’ils se sont dits solennellement: «A présent, nous allons nous conduire l’un et l’autre vers le Ciel». Voilà un échange de voeux élevés, honorant un partenariat spirituel et moral, où les deux souverains se voient comme des guides mutuels dans leur rôle de dirigeants, tout en portant la responsabilité de conduire leur peuple vers le bien-être et la prospérité, tant dans le monde temporel que spirituel. Ne devrait-il pas en être ainsi pour chaque couple ici-bas?

Hommes, je vous aime…

Pensez à vous abonner ou à faire un don.

1.7millions de pere ne voient pas leurs enfants, 1300 peres se suicident chaque annee en france,sans oublier les drames liees a la garde des enfants. La justice francaise est une organisation criminel et feministe

OK pour prendre le malaise masculin mais Cet article insiste surtout sur des exagérations féministes qui existent à la marge de processus d’émancipations féminines si nécessaires après des millénaires de patriarcat et de religions misogynes. En passant allègrement sur l’ampleur des méfaits, violences de tous ordres subis par les femmes.

D’autre part, laisser penser qu’ « une (possible) création stratégique, notamment de la Fondation Rockefeller, pour semer la confusion entre les genres » expliquerait à elle seule ou surtout, le mouvement de libération/émancipation des femmes est bien trop réducteur du sens de l’histoire…. et pousse à penser à de faibles femmes manipulées non autonomes encore ?!

Et puis en quoi les femmes auraient -elles moins le sens de la protection, le goût de la responsabilité, l’honneur, l’esprit d’initiative et la logique rationnelle ? Voir comment elles sauvent l’économie du pays en tant d guerre, élèvent seules tant d’enfants, réussisent mieux les études universitaires … etc … Limiter les aptitudes féminines à : la douceur, l’intuition et la capacité à nourrir est bien caricatural, outrancier, minorisant. Certes, les hommes aujourd’hui se sentent déstabilisés, et c’est à prendre en compte avec empathie, la main tendue. Mais on aimerait aussi que les hommes reconnaissent les dégâts subis par les femmes avec le patriarcat …

Quant aux retraites, ce discours masculin est non-avenu, au vu des retraites des femmes tellement plus basses que celles des hommes, travaillant avec les maris mais pas reconnues comme telles, perte du métier pour les temps de grossesses, pour élevage des enfants, de temps au foyer sans prise en compte, des durs temps d’élevage seules les enfants, temps sans pension alimentaire assumée par les pères si souvent…. Bref, ici les hommes sont donnés comme les VICTIMES de l’évolution sociétale qui en fait peut bénéficier intelligemment aux 2 genres. Retournement de réalité !

N’oubliions pas que le genre masculin est responsable de 95 % des viols, des incestes, des violences physiques, des prérogatives et dominations sociales, en tous lieux, toutes couches sociales, depuis des millénaires.

Super présentation de la relation homme-femme merci

En écho, je viens justement de lire la préface de Paule Salomon d’un livre de Jean Jacques Crevecoeur qui s’appelle « Relations et jeux de pouvoir » (https://www.jeanjacquescrevecoeur.com/ecrire les livres sont à priori en cours de réédition prochaine), celle-ci est disponible dans cet extrait qui vient de l’ancien éditeur : https://editions-jouvence.com/wp-content/books-cover/K3800.pdf

C’est l’occasion de comprendre que l’idéologie du « sexisme » est tout autant une arnaque que l’idéologie du « racisme », cela se base sur les pensées de pervers psychopathes avides de pouvoir, bref cela n’a rien à voir avec la réalité et cela doit être rejeté en bloc. Comme à son habitude, c’est la volonté de diviser les gens, cela permet de les enfermer dans la matière au lieu de s’élever.

Le côté féminin comme le côté masculin sont en chaque être, cela dépasse le simple sexe biologique, et comme toujours l’objectif est de trouver l’équilibre et la complémentarité pour former un tout harmonieux.

Il semble que le machisme soit la création de milieux privilégiés, c’est d’abord chez eux qu’on retrouve cette violence, cette volonté de domination (bref cette lâcheté, cette faiblesse). Cela fait donc partie intégrante de l’idéologie omniprésente et trop peu dénoncée du darwinisme social qui veut mettre dans toutes les relations un lien de dominant à dominé, bref une vision de malades mentaux.

Donc, tout comme le football s’est imprégné dans la masse à partir des milieux privilégiés (ce n’était pas un « sport » populaire), le sexisme semble aussi avoir suivi ce chemin par mimétisme. Lorsqu’on a une vie dure, plus proche de la nature, on a autre chose à faire que se soucier de classer hommes et femmes par pouvoir de domination, on cherche au contraire l’entraide et on répartit les rôles en fonction des aptitudes de chacun.

C’est se laisser manipuler que de croire qu’on devrait se sentir concerné par cette idéologie du sexisme, il n’y a donc surtout pas à prendre partie pour un camp ou un autre, il ne faut tout simplement pas entrer dans ces jeux pervers de manipulation. Si on doit discriminer selon le sexe, cela doit partir de besoins réelles, et non être de l’idéologie. C’est l’inverse qui est fait aujourd’hui. Par exemple on comprend aisément que pour des raisons de pudeur, on veille séparer les toilettes publiques entre homme et femme, et que fait le système ? L’inverse. Pire encore il invente des sexes pour perturber les gens un peu trop faibles psychiquement pour comprendre qui ils sont (abus de faiblesse pervers), surtout que c’est lui-même qui crée les conditions pour briser cette construction naturelle de la personnalité, en semant la terreur partout où il le peut. On vit dans un système sectaire de pervers, les clés de l’asile ont été données aux pires malades mentaux.

J’étais adolescente dans les années ’60, et j’ai subi de plein fouet les discours sur le sexisme, le patriarcat. Maintenant, je regarde cela avec un certain recul. Si l’image de l’homme est ternie dans notre société, l’image de la femme, de la mère aussi, sont ternies. Beaucoup de problèmes dans le registre de l’identité sexuelle sont le résultat d’un brouillage dans la séparation espace public/espace privé, en sachant que l’organisation sociale de la démocratie elle-même conduit à l’indifférenciation (et l’indifférence ?) de tous au nom d’un égalitarisme qui se confond avec le but de faire émerger l’unité dans et par l’uniformisation. Tous égaux… tous pareils, hommes et femmes. Il est bon de pouvoir se comporter différemment en public et en privé, derrière des portes fermées, sans caméra. Ne serait-ce que dans la famille, avec enfants, il est bon pour l’homme et la femme de pouvoir se comporter différemment quand ils sont seuls ensemble.

Et les problèmes des tensions entre les sexes sont… fondamentalement insolubles, surtout insolubles sur le terrain social.

Et… les femmes sont souvent… très sexistes, et encore plus que les/leurs hommes, car elles aussi, ont à définir ce que ça veut dire d’être femme… pour elles, et pas seulement pour un homme.

Pour la complémentarité, je trouve que c’est une idée dangereuse et simpliste, pour la simple raison que hommes et femmes sont semblables ; chacun a un nez, deux bras, etc, mais il y a autre chose que le semblable en jeu, et ça se… voit, même.

On pourrait parler de… différence ? entre les sexes, mais quand on regarde de très près du côté des quatre opérations FONDAMENTALES en arithmétique, l’opération qui conduit à une différence est celle de la… SOUSTRACTION. Qui dit « soustraction » dit « perte », et si quelqu’un a perdu dans la différence des sexes, qui a perdu… de première vue ?…

A méditer.

Mais à l’heure actuelle, si la virilité des hommes est mise à mal, la maternité des femmes, leur capacité d’investir la maternité dans une relative sérénité et bienveillance, est également mise à mal, et depuis plus de 100 ans maintenant, toutes classes sociales confondues, d’ailleurs. De même, les jeunes femmes ont autant de difficulté à se trouver dans un couple stable, DURABLE que les jeunes hommes. Les deux sexes peinent à se trouver. Logique… ce qui détruit et avilit l’homme ne peut que détruire et avilir la femme…

Je refuse de.. prêter allégeance au discours sur les méfaits du patriarcat, même pour être bien vu, ou passer pour quelqu’un d’éclairée ou tolérante. Ce discours est simpliste et polémique…