La saga du Salvator Mundi raconte le monde et son combat spirituel

Le Christ pris en otage par les jeux de pouvoir

Une chronique proposée par Isabelle Alexandrine Bourgeois, journaliste et fondatrice de Planète Vagabonde.

Une bande-dessinée vient de paraître sur la folle histoire du tableau le plus cher du monde. Les auteurs de «Salvator Mundi», Sebastien Borgeaud, Éric Liberge et le journaliste Antoine Vitkine nous replongent avec brio dans un univers qui s’étend bien au-delà du contexte artistique. Cette affaire rocambolesque raconte la mondialisation dans laquelle nous sommes, l’argent roi et ses dérives, et peut-être aussi la guerre spirituelle qui se joue aujourd’hui sur la planète. Il raconte notre rapport à la vérité.

Tout commence en 2005, dans un coin obscur de la Nouvelle-Orléans. Lors d’une vente aux enchères de moindre importance, un tableau en très mauvais état, présenté dans un petit catalogue de province et dont la provenance semble banale, est acquis pour 1175 dollars par un marchand d’art discret, Alexander Parish. Celui-ci opère dans l’univers des «sleeper hunters» (chasseurs de trésors oubliés), ces professionnels de l’art qui traquent les trésors méconnus, souvent cachés sous des couches de repeints ou de mauvaises attributions.

Tout commence en 2005, dans un coin obscur de la Nouvelle-Orléans. Lors d’une vente aux enchères de moindre importance, un tableau en très mauvais état, présenté dans un petit catalogue de province et dont la provenance semble banale, est acquis pour 1175 dollars par un marchand d’art discret, Alexander Parish. Celui-ci opère dans l’univers des «sleeper hunters» (chasseurs de trésors oubliés), ces professionnels de l’art qui traquent les trésors méconnus, souvent cachés sous des couches de repeints ou de mauvaises attributions.

L’œuvre est attribuée à un peintre inconnu du XVIIe siècle. Fin limier et flairant une piste intéressante, Parish s’est ensuite associé à un autre marchand, Robert Simon, spécialisé dans les maîtres anciens, pour approfondir et cofinancer l’expertise de l’œuvre. Il s’agit d’un panneau de peuplier, noirci par les siècles, lacéré de repeints maladroits, presque illisible.

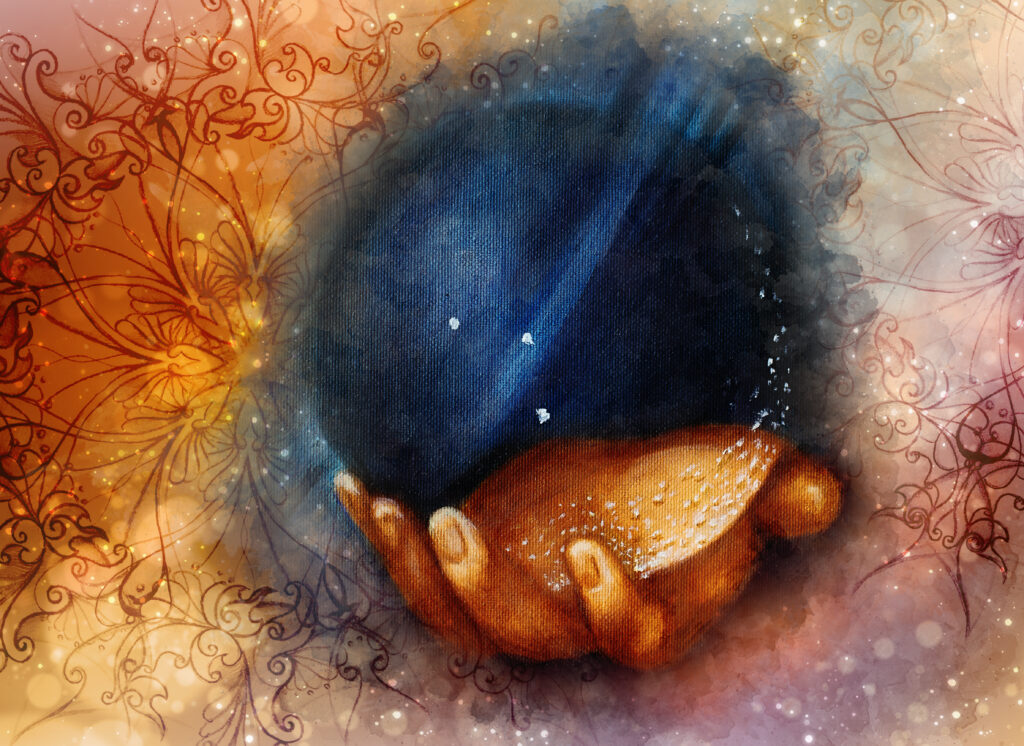

Pourtant, derrière les couches opaques, un visage se devine. Un Christ de face, la main droite levée dans un geste de bénédiction, tenant dans sa main gauche un globe translucide : le Salvator Mundi. Dans la tradition chrétienne, le Salvator Mundi (le Sauveur du monde) désigne le Christ glorifié ou la Terre, que sa grâce protège et illumine. Le nom Salvator Mundi évoque aussi une espérance universelle. Il est un titre chargé d’énergie spirituelle, car il prétend que le salut du monde passe par un regard, un geste, une présence, celle du Christ. C’est pourquoi certains lui confèrent une puissance mystique.

Intrigués, les deux hommes décident de confier l’œuvre à la restauratrice Dianne Modestini, de l’université de New York. Après plusieurs semaines à nettoyer et étudier scrupuleusement la toile, l’artiste est stupéfaite: la restauration révèle des éléments troublants, une finesse dans le sfumato, cette technique vaporeuse typique de Léonard, une expressivité dans les traits du visage, et surtout un repentir visible dans le pouce de la main droite. Ce détail, invisible sur les copies connues, témoignerait d’une hésitation artistique typique du maître lui-même. Léonard de Vinci, dans son processus créatif, était connu pour revenir sur ses compositions, pour douter, affiner, reprendre un geste ou un détail jusqu’à atteindre l’équilibre subtil entre nature et idéal. Ce type de repentir, révélé par les examens en réflectographie infrarouge, correspondrait donc à une logique vivante de création, non à une simple copie.

Une restauration controversée

Le travail de restauration de Dianne Modestini va plus loin qu’une simple consolidation. En intervenant longuement sur la surface du tableau, l’artiste reconstruit fébrilement certains traits avec minutie. À ce stade, elle a probablement reçu pour consignes de rendre ce portrait «vendable», sans s’imaginer qu’elle pouvait éventuellement retoucher une œuvre originale du maestro. Sous son pinceau agile, le visage du Christ, aux contours effacés, retrouve une humanité bouleversante. Mais déjà la critique s’élève. Certains y voient une réinterprétation moderne, un nouveau tableau né des mains d’une restauratrice passionnée plus que d’un maître de la Renaissance. La polémique enfle. Sommes-nous face à une œuvre de Léonard ou à un miracle de la retouche contemporaine?

Tandis que l’on palabre sur la question, le tableau continue à fasciner. Au cœur de ce visage restauré, certains ésotéristes voient l’empreinte d’un regard christique intemporel. L’axe vertical formé par le regard, le nez, la bouche et la sphère serait, selon des adeptes d’hermétisme, une projection codée du principe trinitaire. La main droite, bénissant en trois doigts, évoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tandis que les deux doigts repliés (annulaire et auriculaire) symbolisent la double nature du Christ, divine et humaine. Quant au globe, translucide, il figurerait non pas la Terre, mais l’univers astral, reflet du monde invisible. Parish et Simon cherchent longuement à revendre le tableau brillamment restauré, sans succès. Trop cher, trop controversé, trop restauré.

Coup de poker et première trahison

Quelques années plus tard, en 2011, c’est le coup de théâtre. Alexander Parish et Robert Simon parviennent à convaincre le jeune directeur de la National Gallery de Londres, Nicholas Penny, historien de l’art renommé et spécialiste de la peinture de la Renaissance italienne, d’inclure leur tableau finement relooké dans l’exposition «Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan». Enthousiaste, subjugué par la beauté du tableau, avec la promesse d’Alexander Parish qu’il ne le vendra pas immédiatement après l’exposition, Penny accepte de le présenter comme une œuvre authentique de Léonard de Vinci, ce qui a joué un rôle déterminant dans la spectaculaire réévaluation de sa valeur. Une consécration.

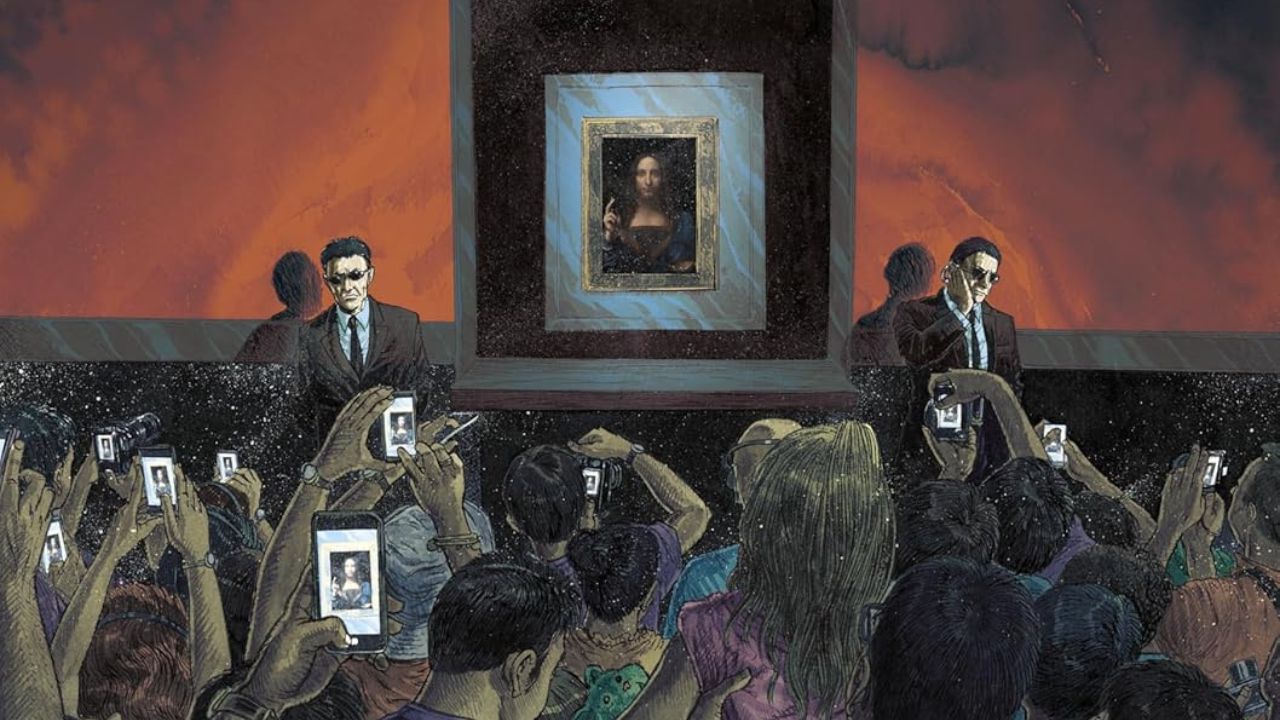

Le tableau y est présenté comme un autographe du maître. L’exposition est un triomphe, attirant des milliers de visiteurs. La presse s’emballe. L’art, croit-on, vient de redonner naissance à un trésor perdu depuis cinq siècles. Mais la polémique enfle, le processus d’authentification est enclenché et avec lui, une flambée de la valeur. Avant que la question de l’attribution ne soit trop brûlante, il faut vendre rapidement la toile. Le propriétaire du tableau ne tient pas sa promesse et le vend en 2013 à Yves Bouvier, marchand suisse influent, pour 83 millions de dollars. Pour Alexander Parish et Robert Simon, l’affaire est dans le sac. Ils peuvent s’offrir une retraite confortable sous les cocotiers, chacun sur sa chaise longue.

Roulé dans la farine

Yves Bouvier joue un rôle central et stratégique dans la vie de Dmitri Rybolovlev, installé à Monaco, en tant que conseiller, intermédiaire et fournisseur exclusif d’œuvres d’art. À cette époque, il n’est pas simplement un marchand d’art ordinaire, mais l’unique source à laquelle Rybolovlev fait appel pour bâtir sa prestigieuse collection privée, lui vouant une confiance totale. Ce dernier, peu familier du marché de l’art occidental, s’en remet à Bouvier non seulement pour l’authenticité des œuvres, mais aussi pour leur prix et leur valeur marchande. À ce titre, Bouvier sélectionne, négocie, et livre les œuvres, souvent via ses installations de stockage dans les Ports francs de Genève et d’autres places fiscales stratégiques. Bouvier prétend agir en simple agent intermédiaire, percevant une commission sur les transactions. Or, dans les faits, il achète les œuvres à un prix et les revend immédiatement à Rybolovlev à un tarif nettement supérieur, sans divulguer sa propre marge.

C’est ainsi qu’il achète le Salvator Mundi pour la modique somme de 83 millions de dollars et le revend à son mandant russe pour 127,5 millions, empochant 44,5 millions sans que Rybolovlev n’en soit informé. Ce modèle s’est reproduit sur plus de 30 œuvres, pour un total estimé à 2 milliards de dollars d’achats, et des marges cachées évaluées à près d’un milliard, selon les avocats de Rybolovlev.

Dans l’excellent documentaire sur cette affaire réalisé par Antoine Vitkine, on apprend que l’oligarque découvre en 2015, grâce à une fuite de la presse, la trahison de son homme de confiance. Humilié et blessé, Rybolovlev entame une procédure judiciaire retentissante. Le 25 février 2015, Yves Bouvier est arrêté à Monaco, suite à une plainte déposée par le lésé pour escroquerie, fraude et abus de confiance. Cette arrestation spectaculaire marque le début de l’«affaire Bouvier», un scandale judiciaire qui s’étendra dans plusieurs juridictions. En décembre 2023, Dmitri Rybolovlev retire officiellement sa plainte à Genève, probablement dans le cadre d’un accord discret entre les deux parties.

Le prix d’une icône

Mais revenons en 2015. Bien que floué, l’homme d’affaires russe décide de conserver le tableau. Pour lui, posséder le Salvator Mundi est un acte de puissance, presque mystique. Il détient, en son palais, le portrait du Christ en gloire. Une icône dont la valeur dépasse l’argent. Il faut rappeler que dans la tradition orthodoxe, chaque icône est une fenêtre sur l’éternité. L’idée de posséder une représentation sacrée, fusse-t-elle incertaine, réactive une vieille croyance: celle que certaines images peuvent servir de ponts entre les mondes. Antoine Vitkine note dans son documentaire que posséder le Christ peut être vu comme un acte de pouvoir ou de foi, selon le regard que l’on porte. Rybolovlev, sans peut-être le savoir, incarne ce geste de l’ancien monde où posséder l’image du Christ équivaut à en invoquer la puissance.

Le théâtre du sacré

Quatre ans plus tard, l’oligarque se lasse. L’affaire Bouvier lui a coûté cher en réputation et en argent. Il met en vente le tableau auprès de Christie’s. La maison d’enchères va orchestrer une campagne de marketing jamais vue grâce au vice-président de Christie’s à New York. En 2017, Loïc Gouzer prend la décision audacieuse d’intégrer le Salvator Mundi dans une vente d’art contemporain, plutôt que dans une vente dédiée aux maîtres anciens comme l’exige la tradition pour une œuvre de la Renaissance. Ce choix, qui aurait pu paraître incongru, s’avère être une manœuvre volontairement transgressive. Gouzer justifie ce geste en déclarant: «Ce tableau est l’ultime chef-d’œuvre. Peu importe son époque, il transcende l’histoire de l’art.»

Par cette stratégie, il bouscule les frontières établies du marché de l’art, séduit une nouvelle génération d’acheteurs fortunés plus sensibles à l’aura iconique de l’œuvre qu’à sa portée académique, et orchestre un événement mondialement médiatisé, magnifié par la diffusion de la bouleversante vidéo «The Last da Vinci: The World is Watching» et sa mise en scène quasi religieuse autour de la toile.

Cette expérience profondément émouvante est diffusée mondialement. On y voit les visages des visiteurs fondre en larmes, se recueillir devant le tableau, presque extatiques. La caméra, dissimulée à hauteur du tableau, capture l’émotion pure. La musique de Max Richter sublime l’instant. Le Christ regarde le monde, et le monde le regarde. L’image est poignante. Christie’s touche au sacré. Plus de 27’000 visiteurs accourent aux quatre coins du globe pour voir le tableau. De Hong Kong à San Francisco, en passant par Londres, l’œuvre provoque la stupeur. Comme si chacun se sentait enveloppé d’une étreinte d’amour inconditionnelle.

Dans un monde saturé d’images, il est rare qu’un simple visage suscite une telle déflagration émotionnelle. Certains psychiatres évoquent un phénomène de «rémanence affective», où l’image du Christ active l’inconscient collectif. D’autres parlent de «projection archétypale», au sens jungien du terme: le Christ n’est plus seulement un personnage historique, mais l’archétype du Soi, de la totalité retrouvée.

Le Salvator Mundi agit alors comme miroir alchimique, révélant à chacun la part du divin oubliée en lui. Si des milliers de portraits du Christ ont traversé les siècles, de l’icône byzantine au crucifix gothique, des Christs doloristes du Baroque aux représentations abstraites modernes, aucune n’a provoqué, dans notre époque contemporaine, une telle onde de fascination que ce Salvator Mundi présenté par Christie’s. Est-ce dû à la mise en lumière de cette toile, littéralement «exhumée» des ténèbres du marché? Ou à ce visage du Christ qui semble émerger d’un noir profond, touchant notre inconscient comme une sortie du tombeau, comme une résurrection possible en chacun de nous?

Le Christ apparaît non pas comme un objet de culte, mais comme une présence silencieuse révélée, ce qui crée un lien intime avec le spectateur. Contrairement à de nombreuses représentations de Jésus, souvent en action, en prière ou dans la douleur, le Salvator Mundi regarde droit dans les yeux. Son regard frontal, fixe, paisible, suspendu, n’impose rien, n’accuse pas, n’attend rien. Il contemple. Et dans cette contemplation, il nous invite à tourner notre regard au fond de soi pour y réveiller une beauté endormie.

Une sphère de silence

Une sphère de silence

Dans l’alchimie spirituelle, la sphère parfaite, immobile dans la main d’un être serein, représente la maîtrise de la matière par l’esprit. C’est l’image du Verbe créateur ayant pacifié l’univers. Cette paix absolue, cette concentration du monde dans une bulle immobile, parle à notre époque de désordre. Le tableau devient un refuge symbolique, un centre, une cabane dans un arbre où les enfants touchent les étoiles du bout des doigts.

Le plus grand suspens dans le marché de l’art

Le tableau, exposé à Hong Kong, Londres, San Francisco et New York, a généré un engouement émotionnel planétaire, alimentant l’idée que cette vente allait être bien plus qu’une transaction: un sacre. Le 15 novembre 2017, l’émotion et la tension sont palpables dans la salle des ventes de Christie’s New York.

Le tableau porte le lot n°9B de la vente. Estimé à 100 millions de dollars, il dépasse toutes les attentes. La salle est comble, pleine de collectionneurs, de journalistes et de curieux. Des téléphones portables captent l’instant. On entend les mouches voler.

Le commissaire-priseur Jussi Pylkkänen, président mondial de Christie’s, dirige les enchères. D’un ton calme et assuré, il ouvre à 75 millions. Très vite, les offres montent de 10 millions en 10 millions, jusqu’à 200 millions, en à peine quelques minutes.

Arrivé à 200 millions, la cadence ralentit. Un duel épique s’engage entre deux enchérisseurs par téléphone, représentés par Alex Rotter (pour un acheteur américain) et Loïc Gouzer (pour un acheteur du Moyen-Orient). Chacun augmente prudemment les offres de 2 à 5 millions. La salle, silencieuse, assiste à un moment suspendu dans le temps. Les regards sont fixés sur les deux hommes au téléphone, qui murmurent, puis lèvent discrètement la main.

Après 19 minutes d’enchères haletantes, Loïc Gouzer annonce une offre massive: 400 millions de dollars. La salle applaudit, survoltée. Jussi Pylkkänen martèle finalement son marteau: «Sold for 400 millions dollars!» Ajoutez à cela les frais d’acheteur (50,3 millions), et le prix final atteint 450,3 millions de dollars. Un record mondial absolu. Et Rybolovlev se frotte les mains. Il a réussi à blanchir son humiliation tout en se remboursant et largement au-delà.

Le nom de l’acheteur reste secret pendant quelques jours. Puis une nouvelle indiscrétion des médias révèle qu’il s’agit du prince saoudien Mohammed ben Salmane (MBS), agissant par l’intermédiaire de son ami le prince Badr bin Abdullah. Cette révélation donne une dimension géopolitique à l’acquisition du Christ par un prince du monde musulman qui aurait peut-être acheté le Christ pour le bâillonner. Sinon, pourquoi le cacher?

Le nom de l’acheteur reste secret pendant quelques jours. Puis une nouvelle indiscrétion des médias révèle qu’il s’agit du prince saoudien Mohammed ben Salmane (MBS), agissant par l’intermédiaire de son ami le prince Badr bin Abdullah. Cette révélation donne une dimension géopolitique à l’acquisition du Christ par un prince du monde musulman qui aurait peut-être acheté le Christ pour le bâillonner. Sinon, pourquoi le cacher?

Pourquoi cacher la lumière?

L’achat d’un tableau représentant le Christ par un prince musulman en dit long. Ce geste, loin d’être anecdotique, possède une dimension stratégique, voire spirituelle. MBS, comme le surnomme la presse, veut positionner son pays sur la carte mondiale de la culture. Il projette la création d’un Louvre à Abu Dhabi, puis d’un musée national saoudien. Le Salvator Mundi serait la pièce maîtresse. Mais tout dérape.

En 2019, le Louvre prépare une grande rétrospective pour les 500 ans de la mort de Vinci. MBS propose de prêter le tableau. À une condition: qu’il soit affiché aux côtés de la Joconde, légitimant ainsi son attribution à Léonard. Le Louvre procède à une analyse scientifique du tableau. Une enquête rigoureuse, par réflectographie, rayons X, imagerie multispectrale. Résultat: Léonard aurait bien contribué à l’œuvre, mais son implication totale n’est pas certaine.

Le musée refuse de céder à la demande de MBS. Emmanuel Macron, comme toujours, s’en mêle et tranche. Le Salvator Mundi ne sera pas exposé à Paris. La décision, prise au plus haut niveau de l’État, vise, dit-on, à préserver l’intégrité scientifique du musée. Vraiment? Pour la première fois, un président intervient pour interdire l’exposition d’une œuvre. Le tableau disparaît aussitôt. Il n’est jamais apparu au Louvre Abu Dhabi. Il n’a pas été vu depuis. L’icône s’évanouit et le mystère reste complet.

Le musée refuse de céder à la demande de MBS. Emmanuel Macron, comme toujours, s’en mêle et tranche. Le Salvator Mundi ne sera pas exposé à Paris. La décision, prise au plus haut niveau de l’État, vise, dit-on, à préserver l’intégrité scientifique du musée. Vraiment? Pour la première fois, un président intervient pour interdire l’exposition d’une œuvre. Le tableau disparaît aussitôt. Il n’est jamais apparu au Louvre Abu Dhabi. Il n’a pas été vu depuis. L’icône s’évanouit et le mystère reste complet.

Le Salvator Mundi comme portail vibratoire

Dans la tradition ésotérique chrétienne et hermétique, le Christ, et plus particulièrement dans sa figure du Salvator Mundi, représente la force de rédemption incarnée, le pouvoir cosmique de la lumière intérieure. L’image du Christ regardant le monde et tenant une sphère translucide incarne l’équilibre du visible et de l’invisible, du divin dans la matière, de l’amour dans l’ordre cosmique.

Mais contrairement aux autres représentations, ce Salvator Mundi semble avoir une fonction opérative: il ne montre pas seulement le Sauveur, il agit comme un sceau, un miroir alchimique, une clé vibratoire pour éveiller ce qu’on appelle dans certaines traditions le Moi supérieur ou le Corps de Gloire. Il s’agit d’un outil de réveil, dangereux pour ceux qui cherchent à maintenir l’humanité dans l’ignorance ou la peur.

Dans une lecture ésotérique plus sombre, Emmanuel Macron est parfois perçu comme un vecteur des forces sataniques contemporaines, non dans leur version caricaturale de démonologie populaire, mais dans leur expression archétypale: une force qui s’oppose à la révélation, qui occulte la lumière, qui impose l’ordre par le mental et le contrôle, plutôt que par l’intuition ou l’amour.

Le fait qu’il ait refusé l’accrochage du Salvator Mundi au Louvre peut être compris comme un acte délibéré de rétention vibratoire. En empêchant l’exposition d’une figure christique transmise par l’image, il empêche la diffusion d’une énergie spirituelle dans un lieu symbolique (le Louvre), lieu qui, dans certaines traditions, est lui-même chargé ésotériquement, en particulier dans la salle du grand axe aligné avec la pyramide.

Derrière cette décision, on pourrait aussi voir une volonté de protéger des structures de pouvoir fondées sur la densité, la peur, le mensonge ou la manipulation. Le Salvator Mundi agit, dans cette lecture, comme une antithèse de ces structures. Il ne délivre pas un message politique, il irradie une fréquence de paix, d’unité, de justice divine insupportable pour ceux qui gouvernent à travers la division, la guerre et le relativisme moral.

Plusieurs hypothèses sur les raisons de cette dissimulation émergent.

Protéger les forces de l’ombre

Les forces visées par l’épée de lumière représentée par le Salvator Mundi pourraient être tous les systèmes matérialistes dominants (technocratie, marchandisation de la culture, profanation du sacré), des loges de pouvoir dont la pérennité dépend de la coupure entre l’humain et le divin, une élite luciférienne symbolique qui prône la lumière du mental au détriment de la lumière du cœur, ou encore des entités collectives, que certains appellent égrégores, qui s’alimentent de l’ignorance, de l’oubli et de la rupture de notre lien avec les circuits universels de la création. Ce tableau peut être perçu comme une menace. Car toute lumière révélée libère. Et dans l’ordre occulte des dominations, ce qui libère est dangereux. Cacher le Salvator Mundi, c’est empêcher l’œil du Christ, ce regard de compassion et de vérité, de pénétrer la conscience collective. C’est neutraliser un vecteur de dévoilement dans un monde saturé d’illusions et de mensonges.

Si l’on accepte cette grille de lecture, il ne s’agirait donc pas seulement d’un caprice diplomatique ou d’un désaccord sur l’attribution, mais d’un geste rituel d’occultation, d’un acte symbolique de confinement d’un Christ-lumière dans une sphère d’ombre. Le Christ du Salvator Mundi serait une icône porteuse d’énergie. Le priver du regard du monde, c’est l’emprisonner. C’est empêcher sa force de rayonner. «C’est un Christ qui regarde l’humanité avec compassion, qui porte une vibration d’unité. Le cacher, c’est faire taire cette présence», disent certains théologiens. En dissimulant l’image du Christ, on retiendrait volontairement une vibration spirituelle puissante. Certains affirment que ce tableau, s’il était vu massivement, pourrait éveiller des consciences endormies. D’autres disent qu’il dérangerait certains équilibres occultes et politiques. L’image du Christ serait, en somme, trop puissante pour rester visible.

Une deuxième hypothèse repose sur une simple question d’orgueil: MBS aurait été humilié par le refus du Louvre de présenter son acquisition aux côtés de la Joconde. Il refuserait d’exposer une œuvre qui serait l’expression d’un rejet qu’il vivrait personnellement.

Une troisième hypothèse est plutôt politique: dans un pays où l’image du Christ est sensible, montrer publiquement une telle peinture pourrait être risqué.

Enfin, et si la dissimulation du Salvator Mundi n’était qu’un retrait stratégique avant un grand retour? Il pourrait être réexposé dans un musée saoudien ultramoderne, comme trophée culturel et geste d’unité spirituelle mondiale dans une stratégie soft power de l’islam éclairé, cher à MBS…

D’un chef-d’œuvre au secret d’État

Le sort du tableau est encore aujourd’hui un mystère diplomatique. Est-il à bord du yacht Serene du prince saoudien? Dans un coffre à Genève? À Riyad? Aucune image, aucune déclaration ne permet de le savoir. En coulisses, les relations franco-saoudiennes se tendent. L’offense n’est pas digérée. Des documents internes, préparés par le Louvre, révèlent qu’un catalogue avait été imprimé avec la mention «de la main de Léonard». Il ne sera jamais diffusé.

Vitkine le dit clairement: «Ce tableau raconte notre temps. Il parle de la mondialisation, de l’argent, de la vérité, de la manipulation. Il est le miroir d’une époque qui croit davantage aux récits qu’aux faits.» Le Salvator Mundi est devenu une parabole moderne. Une œuvre d’art transformée en outil d’influence, en enjeu désormais trop grand pour n’appartenir qu’au domaine de l’esthétique. Au lieu d’en faire un ambassadeur de l’Amour pour le bien commun, on en a fait un coup de pub pour l’enrichissement personnel de quelques-uns. Le tableau symbolise le Salut du monde, mais il a servi l’avidité, la trahison et la manipulation. Bienvenue dans un monde inversé.

La lumière survivra-t-elle?

Aujourd’hui, nul ne sait quand le Salvator Mundi réapparaîtra. Le tableau a disparu des radars, mais son histoire continue de fasciner. Il symbolise les tensions entre Est et Ouest, entre foi et capital, entre culture et pouvoir. Le Christ, devenu otage des puissants, incarne cette guerre entre l’ombre et la lumière.

Et si, finalement, la force de ce tableau résidait justement dans son absence? Dans ce qu’il laisse imaginer, espérer, redouter? Dans le fait que le monde, privé de son regard, continue de le chercher? Un peu comme le Bon Dieu, finalement…

Le Salvator Mundi a cessé d’être un simple tableau. Il est devenu une quête. Un miroir. Une mise à nu de nos fantasmes, de nos conflits, de nos croyances. Une métaphore de l’humanité contemporaine, qui cherche son salut dans le silence d’une image enfouie. La lumière du Christ ne s’éteint pas. Même captive, elle brille en creux, comme une étoile invisible derrière les nuages.

La Bonne Nouvelle

La Bonne Nouvelle

Et si le Salvator Mundi avait été retiré du monde non par censure, mais par sagesse? Et si sa dissimulation était une protection sacrée, un acte orchestré non par les puissants de ce monde, mais par une intelligence humaine collective en veille? Car le vrai Salvator Mundi ne doit plus être suspendu à un mur de musée, mais être exposé dans le cœur de chacun…

Et tant que le regard intérieur n’est pas ouvert, le regard du Christ extérieur ne peut nous traverser sans être trahi. Et si notre chemin d’évolution avait choisi de voiler cette image pour la préserver de la marchandisation, du culte profané, des luttes de pouvoir d’une part, et pour nous inviter à contempler la divinité en soi d’autre part?

Comme dans les récits initiatiques, où l’enseignant disparaît pour forcer le disciple à trouver la vérité en lui, le retrait du Christ visible devient l’amorce du réveil du Christ intérieur.

Peut-être que le Salvator Mundi réapparaîtra au moment précis où l’humanité sera prête non seulement à l’admirer, mais à le vivre. À voir en lui non un investissement, ni une relique, ni un objet de pouvoir, mais un miroir de ce que nous sommes appelés à incarner.

Personnellement, je préfère cette hypothèse: le Christ est caché non parce qu’on le redoute, mais parce qu’il se prépare en nous.

Pensez à vous abonner ou à faire un don.

Très intéressant….quoiqu’il en soit on enferme pas la lumière !