Le Shadowbanning: une censure algorithmique invisible, ou comment les plateformes numériques reproduisent le cartel de la grande distribution

Republication de l’article de France-Soir diffusé le 2 octobre 2025

Dans un monde où l’information circule à la vitesse de la lumière, une ombre plane sur les voix dissidentes. Suite à l’interview récente de Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Media, diffusée sur France-Soir et partagée sur X, ainsi qu’au commentaire incisif de Momotchi, qui dénonce l’arme ultime de la censure numérique, il est temps de décortiquer ce phénomène insidieux: «le shadowbanning».

Ce mécanisme, qui étouffe les médias indépendants sans jamais l’avouer, n’est pas une anomalie technique. Il est le reflet d’un pouvoir de concentration économique qui rappelle les pratiques anticoncurrentielles de la grande distribution. Comme les petits producteurs relégués au fond des rayons des supermarchés, les créateurs de contenu critiques sont invisibilisés, poussés vers la ruine, tandis que les géants subventionnés monopolisent l’espace. Et pendant ce temps, le ministère de la Culture et de la Communication, chargé du numérique, ferme les yeux, taxant de «complotistes» ceux qui osent alerter. Analysons cela pas à pas, avec une analogie limpide pour que chacun, du grand public au juriste, comprenne les enjeux. Nous plongerons dans les mécanismes concrets des distributeurs, comme les marges arrière et le merchandising, pour mieux saisir comment les Big Tech, avec leurs logiciels opaques, reproduisent ces abus à l’échelle numérique.

Qu’est-ce que le shadowbanning? Un mécanisme de censure sournois

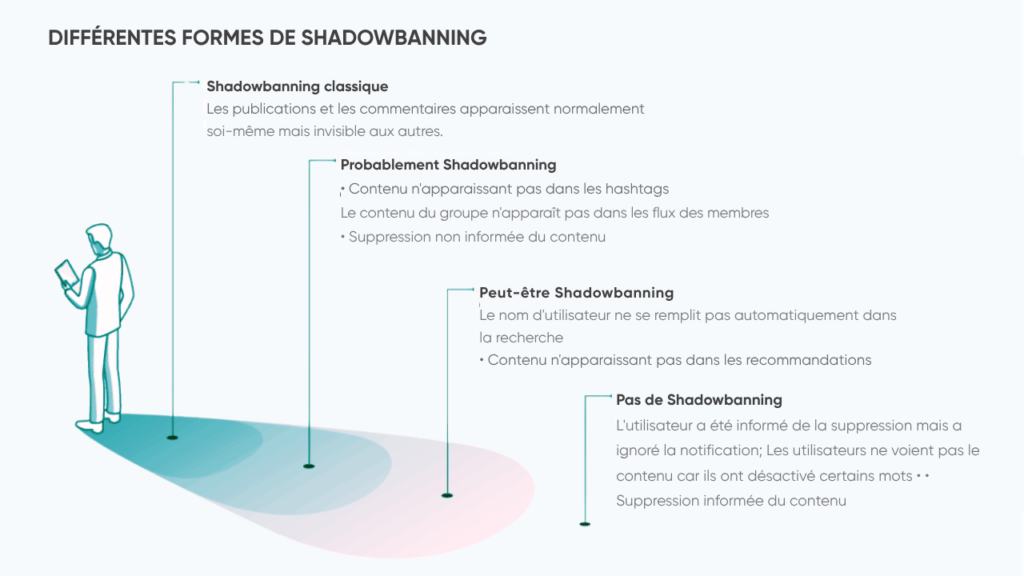

Le shadowbanning, ou «bannissement fantôme» ou «invisibilisation», est une pratique opaque mise en œuvre par les plateformes numériques comme YouTube, X, Facebook ou Instagram. Contrairement à une censure explicite – suppression de compte ou de publication –, il s’agit d’une réduction discrète et invisible de la visibilité d’un contenu ou d’un utilisateur. L’auteur continue de poster, ses publications apparaissent dans son propre fil, mais elles sont reléguées au rang des fantômes pour le reste de l’audience: pas de recommandations algorithmiques, pas d’apparition dans les fils d’actualité, pas de suggestions aux nouveaux abonnés. En résultat, la portée (reach en anglais) s’effondre, les vues chutent, et l’engagement (likes, partages) s’évapore, comme si le contenu n’existait plus.

Nicolas Vidal, dans son interview accordée à France-Soir le 29 septembre 2025, l’explique avec précision: «C’est une invisibilisation algorithmique qui étouffe les médias indépendants.» Il raconte comment, post-Covid, son canal YouTube – qui gagnait alors 3 000 à 4 000 abonnés par jour et attirait 15 000 viewers en live – a vu ses vidéos déréférencées sans motif clair. Une interview virale avec Idriss Aberkane supprimée, des avertissements fantaisistes, et soudain, des lives avec plus de likes que de viewers simultanés. «On est caché au fond d’une boîte», résume-t-il. Sur X, c’est pire: tous ses comptes effacés après une enquête sur McKinsey et l’Élysée en 2022. L’impact économique est dévastateur – de 4 000 à 600-700 viewers par live, adieu les dons et abonnements pour un média non subventionné. Momotchi, dans son post du 30 septembre sur X, renchérit: «Au lieu de supprimer nos vidéos, tweets ou comptes, on va nous enterrer dans la non-recommandation algorithmique. Le shadowban est l’arme ultime pour faire taire la dissidence.»

Elle ironise même sur l’API de X, suggérant que même un outil comme Grok peinerait à l’exposer. Ce n’est pas de la paranoïa: des études confirment que cette modération «invisible» permet aux plateformes de limiter les contenus «sensibles» (Europe, ingérences, énergie) sans risquer de retour de manivelles ou conséquences publi («backlash»).

En Europe, le Règlement sur les Services Numériques (DSA, entré en vigueur en 2024) vise à y mettre fin en imposant la transparence: les plateformes doivent notifier les utilisateurs de toute réduction de visibilité et justifier leurs décisions. Mais en France, l’application reste lettre morte. Pourquoi? Parce que ce shadowbanning n’est pas qu’un bug: c’est un cartel numérique, analogue à celui des supermarchés. Pour bien le comprendre, explorons les pratiques des distributeurs physiques, qui servent de miroir parfait aux algorithmes des géants du web.

L’analogie avec la grande distribution: quand les rayons deviennent des algorithmes, et les marges arrière des boosts payants

Imaginez un supermarché géant, disons un hypermarché Carrefour ou Leclerc. Vous entrez pour faire vos courses. Les étagères ne sont pas neutres: elles sont le théâtre d’une guerre économique impitoyable, orchestrée par le pouvoir de placement ou «merchandising». C’est la science de la visibilité: les produits sont placés stratégiquement pour maximiser les ventes. À hauteur des yeux (le «linéaire premium»), bien en vue, trônent les marques des géants industriels: emballages flashy, promos criardes, étiquettes alléchantes. Ces leaders paient cher pour cela – via des marges arrière (ristournes occultes versées aux distributeurs pour un meilleur emplacement) ou des contrats de référencement prioritaire. Avec comme conséquence la captation de 80% des regards impulsifs des clients pressés.

À l’opposé, au fond d’un rayon obscur, près des sorties de secours ou dans des corners «locaux» minuscules, les produits des petits producteurs. Pas de pub, pas de marge à reverser, surface de chalandise (espace visible) ridicule. Vous ne les verrez jamais, à moins de les chercher explicitement avec une loupe. C’est l’invisibilisation pure: le petit producteur vend 10 unités par mois, le géant en écoule 10 000. Ce n’est pas un hasard, mais une stratégie anti-concurrentielle cartellistique ou l’argent est roi: les distributeurs, contrôlant 80% du marché alimentaire en France, dictent les règles pour favoriser les gros fournisseurs, qui absorbent les coûts et garantissent des volumes stables. Les petits, sans réseau ni budget, sont exclus du jeu, menacés de faillite.

Prenons des exemples concrets dans des catégories où la domination est flagrante, pour que l’analogie colle à la réalité quotidienne. Ces cas montrent comment les distributeurs abusent de leur pouvoir pour reléguer les artisans, exactement comme les algorithmes des Big Tech «enterrent» les contenus indépendants.

- Le miel ou l’exemple classique de l’étouffement artisanal. Sur les étagères centrales, les pots des multinationales comme Bonduelle ou des agro-géants, avec pubs massives et marges arrière généreuses. Au fond, le miel d’un apiculteur local: invisible, car incapable de payer le «boost» payant pour un meilleur placement. En conséquence, le petit producteur survit à peine, comme un média indépendant dont les posts ne sont pas recommandés.

- Les produits laitiers (lait et fromages frais) ou quand le géant abandonne les petits. Lactalis, leader mondial contrôlant environ 50% du marché français des produits laitiers, a annoncé en septembre 2024 une réduction de 450 millions de litres de sa collecte annuelle de lait (sur 5,1 milliards), soit une baisse de 9% d’ici fin 2024 et 2030. Cela menace directement plus de 300 petites exploitations familiales, souvent des éleveurs bio ou locaux, qui ne peuvent pas rivaliser en volumes. Leurs fromages frais sont relégués aux niches ou exclus des GMS (grandes et moyennes surfaces), car Lactalis priorise les contrats avec les gros pour des marges arrière et un merchandising optimisé.

Sur le net, c’est la même chose: un média critique sur l’agro-industrie «réduit» en visibilité, abandonné par l’algorithme au profit des narratifs subventionnés. - Les yaourts et produits frais laitiers ou la tyrannie des frigos centraux. Danone, avec plus de 40% du marché des yaourts en France, domine via des marques comme Activia, produites en masse dans des usines géantes. Sa croissance a atteint +4,3% en 2024, tirée par des volumes et un merchandising agressif: occupation des frigos à hauteur d’yeux «eye-level», promos et ristournes qui asphyxient les petits yaoutiers artisanaux. Ces derniers, souvent bio ou fermiers, exigent des cahiers des charges trop stricts (volumes minimaux, emballages standardisés) et ne paient pas les marges arrière. Donc, vous ne trouverez pas un yaourt local en supermarché; il faut une AMAP. Comme pour le «shadowban»: l’algorithme priorise les «yaourts stars» boostés, invisibilisant les indépendants sans notification.

- Les biscuits sucrés ou le monopole des paquets iconiques. LU (filiale de Mondelēz), avec plus de 35% des parts de marché en valeur en 2023 pour les biscuits sucrés en GMS, inonde les rayons avec ses Petit Beurre et Écolier. Les artisans boulangers, fabriquant des croquants régionaux au beurre d’Isigny, sont cantonnés à des espaces minuscules ou exclus pour non-conformité aux standards industriels (durée de vie, emballage). LU paie pour le linéaire premium et les pubs en caisse, reléguant les petits à l’oubli. Sur YouTube ou X, c’est identique: un thread dissident sur l’industrie sucrière n’apparaît pas dans les tendances, vu seulement par les abonnés fidèles.

- Les pâtes alimentaires ou l’empire des spaghetti industrialisés. Panzani (28% du marché) et Barilla (20%) contrôlent ensemble plus de 60% des pâtes sèches en France, avec une production massive importée ou locale, mais standardisée. Les pastaïos artisanaux, utilisant du blé bio régional, sont atomisés: moins de 20% de la production totale, limités à la vente directe, car les supermarchés exigent des volumes énormes et des prix bas via marges arrière. Les grands monopolisent les paquets colorés en tête de rayon. Analogie parfaite: un contenu indépendant sur la souveraineté alimentaire «non recommandé», ne touchant que les cercles restreints.

Ces pratiques – marge arrière (jusqu’à 20-30% du prix de vente), merchandising payant, exclusion par cahiers des charges – ne sont pas anodines: elles ont valu des amendes massives aux distributeurs. En 2009, le tribunal d’Évry a condamné E. Leclerc à restituer 23 millions d’euros pour abus, dont marges excessives au détriment des petits. Carrefour a écopé de 192 000 euros pour pressions similaires. Michel-Édouard Leclerc a été auditionné en 2018 et 2024 à l’Assemblée sur ces dysfonctionnements, qui menacent la souveraineté alimentaire.

Le ministère de l’Économie, via la DGCCRF, a convoqué ces géants pour cartel: entente tacite pour dominer, exclure la concurrence libre.

Transposons au numérique. Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) contrôlent 90% des recherches et réseaux sociaux. Leurs algorithmes, opaques comme les contrats de marge arrière, priorisent les contenus «conformes» – souvent subventionnés ou alignés sur les narratifs dominants. Un média indépendant critiquant McKinsey ou les ingérences européennes? Invisibilisé, comme le fromage fermier au fond du rayon. Pas de suppression bruyante (qui alerterait), mais une «non-recommandation» qui tue l’audience. C’est du cartel pur: concentration de pouvoir qui empêche la libre concurrence, au mépris des lois antitrust (en France, loi n° 89-1000 du 31 décembre 1989 sur la distribution, transposée dans le Code de commerce).

Au même titre qu’en 2004, Microsoft avait dû enlever internet explorer de sa suite logicielle alors qu’il avait une part de marché quasi monopolistique des systèmes d’opération des ordinateurs personnels.

Cela laissa la place à d’autres navigateurs et permis l’émergence de … Google!

Le comportement cartellistique: concentration de pouvoir, lois antitrust bafouées, et l’opacité des algorithmes comme arme ultime

Un cartel, c’est une entente entre acteurs dominants pour fixer les règles du jeu en leur faveur. Dans la distribution, c’était les marges arrière et le merchandising qui excluaient les petits. Sur le net, c’est l’algorithme: un code propriétaire, non audité, qui récompense les gros (pubs massives, partenariats) et punit les petits (zéro visibilité sans «boost» payant). Cela entraine un monopole informationnel: 80% des vues pour 20% des créateurs, comme 80% des ventes alimentaires pour les hypermarchés.

Mais le vrai scandale, c’est l’absence de transparence de ces algorithmes. Google, par exemple, cultive l’obscurité sous couvert de «secret des affaires» ou de protection de la propriété intellectuelle. Ses codes sources – le cœur de YouTube ou du moteur de recherche – restent inaccessibles, même aux régulateurs. Le DSA impose pourtant une transparence accrue sur la modération de contenu et les algorithmes, via des rapports annuels et des justifications des décisions, pour contrer les nuisances liées à ces «boîtes noires». Pourtant, en 2025, Google invoque encore le secret commercial pour limiter les audits, arguant que révéler ses formules magiques (comme le «ranking factor» de l’algorithme) affaiblirait sa compétitivité. Les plateformes peuvent donc «merchandiser» ou «monétiser» l’espace numérique à leur guise: boost payant pour les alliés (comme les pubs Danone en premier résultat des recherches «top search»), invisibilisation gratuite pour les dissidents. C’est pire que les rayons de supermarchés: au moins, on voit les étagères; ici, l’algorithme est un juge invisible, non contestable.

Les lois antitrust existent pour cela. En Europe, l’article 101 du TFUE interdit les ententes anticoncurrentielles; en France, l’Autorité de la Concurrence peut sanctionner (amendes jusqu’à 10% du CA mondial). Le DSA renforce cela pour le numérique: obligation de transparence sur les algorithmes et recours pour les victimes de shadowbanning. Mais qui applique? Le ministère de l’Économie a su convoquer Leclerc et Carrefour en 2009 pour protéger les petits producteurs. Aujourd’hui, le ministère de la Culture et de la Communication – tutelle du numérique via Rachida Dati – ferme les yeux. Au lieu d’auditions, on taxe les alertes de «complotisme». Nicolas Vidal le dénonce: «Les subventionnés ont un avantage déloyal, et on nous pousse à la faillite.» Les indépendants, comme les apiculteurs ou les pastaïos, sont sacrifiés au nom d’une «régulation» bidon contre la «désinformation», qui n’est que prétexte à concentration.

Vers une régulation? Le ministre doit convoquer les plateformes, comme hier les distributeurs

Nous sommes dans la même situation qu’en 2009: un cartel qui défavorise les petits au profit des géants, menaçant la pluralité démocratique et la souveraineté informationnelle. Le ministre de la Culture et du Numérique devrait convoquer Meta, Google et X, exiger des audits algorithmiques complets (y compris codes sources, sous supervision indépendante) et imposer des quotas de visibilité pour les indépendants – comme les lois sur les produits locaux en grande distribution (loi EGAlim de 2018, qui oblige 20% de produits français en rayon). Sans cela, et sans forcer la transparence au-delà des excuses de «propriété intellectuelle», c’est la mort de la libre concurrence: les «petits producteurs» de l’info (médias citoyens, journalistes free-lance) disparaîtront, laissant le champ libre aux narratifs officiels.

Nicolas Vidal conclut son interview par un appel: «Il faut une commission indépendante pour enquêter.» Agissons, comme le consommateur qui boycotte les rayons truqués pour soutenir les marchés locaux ou les AMAP, l’internaute doit amplifier les voix invisibilisées – via des abonnements directs, des partages manuels, et des outils décentralisés. Il faut de plus exiger des ministres qu’ils agissent, ou qu’ils assument le cartel numérique qu’ils tolérent.

La transparence n’est pas un luxe : c’est la condition de la démocratie.

Voir la vidéo de l’entretien entre Xavier Azalbert et Nicolas Vidal de Putsch sur France-Soir:

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/invisibilisation-nicolas-vidal-denonce-une-censure-algorithmique-qui-etouffe

Pensez à vous abonner ou à faire un don.

pour ma part il n y aurait pas que cela si sur un site vous avez tant d abonnes et qu en diffusion il y a beaucoup moins de spectateurs c est qu il y aurait entre autre un tour de passe passe; les empecheurs de tourner en rond sont connus donc il suffit de fausser en apparence le nombre reel de personnes qui visonnent et le tour est joue a l instar de ce qui se disait par ailleurs le nombre de vue influence le nouvel arrive et donc cet artefact cache la realite de la situation dont acte; s il pouvait exister un logiciel open source directement chez le diffuseur pour stimer l affluence reelle et donc pour certains qui s y sentent de donnoncer ou ester en justice et donc reveler la supercherie

Merci pour cet article très important.

Pour l’analogie entre la grande distribution et l’information, elle me semble bonne, mais…les pratiques des Français vis à vis de leur alimentation sont en train de changer, et si la grande distribution reflète une organisation… très GRANDE, pour attirer le plus grand nombre, de plus en plus de personnes ont envie d’acheter, et de se nourrir autrement, en dehors. Et alors que, s’il s’agit de nourriture ou d’information, on nous parle facilement de la manière dont le manque objectif ? d’argent détermine les pratiques, il y a des facteurs opaques poussant certains à fréquenter les grandes surfaces/les sources « officielles » d’information, et d’autres à vouloir aller dans des.. PETITES STRUCTURES. (Se souvenir que le président actuel de la France s’appelle « Macron », qui veut dire… « grand » en grec.)

Ce qui m’interpelle le plus en écoutant l’interview de France Soir est de savoir comment le nombre de « likes » peut excéder le nombre de personnes regardant l’émission. Cela me semble quelque chose à ECLAIRCIR.

Sans doute toute entreprise qualifiée de « petite » en France, en Occident ? est chargée d’opprobre, et traite comme une vache laitière, ne serait-ce que parce qu’elle est bien… localisée en France, localisée dans un lieu réel, et offrant quelque chose qui ne peut pas être… abstrait et numérisé, que ce soit un service, ou non. Ces entreprises là, et ces entrepreneurs, ne peuvent pas SE délocaliser, et aller ailleurs. Et depuis très longtemps, elles font l’objet d’invisibilisation, de « shadowbanning » par nos politiques, qui ne peuvent pas les voir, dans tous les sens du terme. Indépendamment de la question de l’information, et des algorithmes. Sans doute le mouvement des Gilets Jaunes était en rapport avec ce vaste problème, qui est celui de NOTRE réalité matérielle… corporelle, en opposition avec nos machines.

Ce qui m’amène à dire que le phénomène Internet, numérique, pousse à la délocalisation de soi dans un fauteuil, derrière un smartphone, et vu sous cet angle, il pousse au désengagement généralisé de tout un chacun, ce qui est la source d’une très grande souffrance, de la population, mais également des institutions, car il n’est pas possible de gouverner, de diriger, même de décider des choses importantes pour l’avenir en temps réel, alors que ces outils carburent sur notre engouement à nous regarder… agir dans l’immédiat. Tout un chacun, et pas seulement nos politiques, qui sont notre reflet. Cliquer sur une suite de… « liens » ne suffit pas pour faire un engagement, ni pour assurer une quelconque fidélité. Alors… ce sont nos machines qui nous dévorent ?